Sejak tahun 2004, Indonesia telah berubah dari negara eksportir minyak fosil menjadi net importir minyak fosil. Sementara itu, kebutuhan minyak fosil (solar, bensin, avtur) domestik masih terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pembangunan. Akibatnya volume impor minyak fosil terus meningkat dari tahun ke tahun.

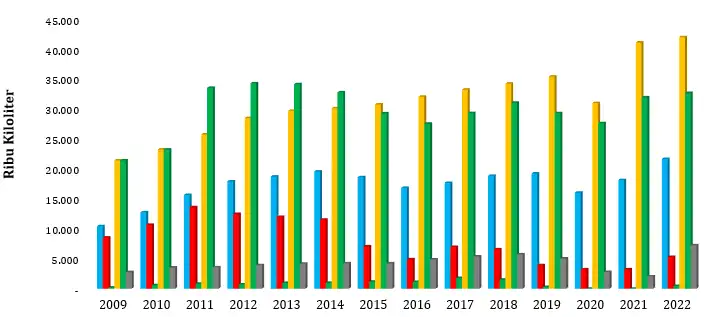

Dalam periode 2010-2022 (Kementerian ESDM, 2023), konsumsi solar fosil masih sekitar 23.1 juta kiloliter meningkat menjadi sekitar 32.1 juta kiloliter tahun 2022. Demikian juga konsumsi bensin fosil meningkat dari sekitar 23. 1 juta kiloliter menjadi sekitar 41.9 juta kiloliter pada periode yang sama, dimana sekitar 50 persen dari konsumsi bensin fosil tersebut berasal dari impor. Konsumsi avtur fosil juga meningkat dari sekitar 2.7 juta kiloliter menjadi 7.3 juta kiloliter.

Dengan besarnya konsumsi minyak fosil yang demikian, implikasi kondisi yang dihadapi Indonesia selama ini adalah: (1) ketergantungan yang makin tinggi pada (impor) minyak fosil; (2) devisa negara terkuras yang tercermin dari defisit neraca migas yang terus meningkat yakni dari sekitar USD 6.4 Milyar tahun 2015 menjadi sekitar USD 40 Milyar tahun 2022; dan (3) emisi Indonesia meningkat dari sekitar 0.96 Gt CO2 eq tahun 2015 menjadi 1.24 Gt CO2 eq (Crippa et al., 2023), dimana kontribusi emisi dari energi fosil merupakan kontributor terbesar (sekitar 54 persen) dari total emisi Indonesia.

Untuk mencegah kondisi yang makin buruk tersebut, Indonesia telah mulai mengembangkan sumber energi terbarukan (renewable fuel) berbasis sawit. Sebagai negara produsen sawit terbesar dunia (PASPI, 2023), pengembangan biofuel sawit merupakan pilihan yang tepat.

Hilirisasi Sawit Domestik Jalur Biofuel Complex merupakan pengembangan lebih lanjut dari industri sawit di Indonesia dengan fokus pada produksi biofuel.

yang memiliki tujuan utama untuk menciptakan alternatif pengganti impor fossil fuel, seperti solar, bensin, dan avtur, dengan menggunakan biofuel berbasis minyak kelapa sawit.

Artikel ini akan mendiskusikan terkait hilirisasi sawit domestik jalur biofuel complex yang sedang berlangsung di Indonesia saat ini dan ke depan. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi mengenai strategi dan kebijakan pengembangan biofuel berbasis sawit baik yang sedang berlangsung saat ini maupun pemikiran ke depan.

Daftar Isi

HILIRISASI SAWIT JALUR BIOFUEL COMPLEX

Pengembangan biofuel sebagai substitusi fossil fuel menjadi perhatian besar baik pada level nasional maupun global. Bahkan para ahli IPCC (2023) memberikan peringatan tegas yakni “new warning from the scientific community to stop fossil fuels before it’s too late”. Sebelum terlambat, masyarakat dunia harus bersedia dan berkomitmen kuat untuk mengurangi bahkan menghentikan penggunaan energi fosil.

Bagi Indonesia, pengembangan biofuel menjadi sangat urgent dilakukan, mengingat ketergantungan pada fossil fuel semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Kementerian ESDM (2023), konsumsi fossil fuel (solar, bensin, avtur) Indonesia meningkat dari sekitar 49.9 juta kiloliter tahun 2010 menjadi 81.6 juta kiloliter tahun 2022. Pada periode yang sama juga terjadi peningkatan volume impor fossil fuel (tidak termasuk minyak mentah) dari sekitar 25.4 juta kiloliter menjadi 27.3 juta kiloliter (Gambar 1).

Gambar 1. Konsumsi dan Impor Fossil Fuel Indonesia Tahun 2009-2022 (Sumber: Kementerian ESDM, 2023)

Peningkatan konsumsi dan impor fossil fuel tersebut telah menimbulkan berbagai masalah seperti meningkatkan ketergantungan energi Indonesia pada fossil fuel, membuat neraca migas Indonesia selalu defisit, menguras devisa negara, dan meningkatkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) relatif cepat.

Kebutuhan energi yang meningkat memang sesuatu yang tidak bisa dihindarkan akibat pertumbuhan penduduk maupun laju pembangunan. Konsumsi energi erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan. Oleh karena itu, tantangannya bukan menurunkan konsumsi energi melainkan mengalihkan konsumsi energi pada alternatif energi berbasis sumberdaya domestik dan lebih ramah lingkungan. Untuk membantu mengatasi masalah tersebut, pengembangan biofuel berbasis sawit menjadi alternatif yang realistis. Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia memungkinkan pengembangan biofuel berbasis sawit sebagai substitusi fossil fuel.

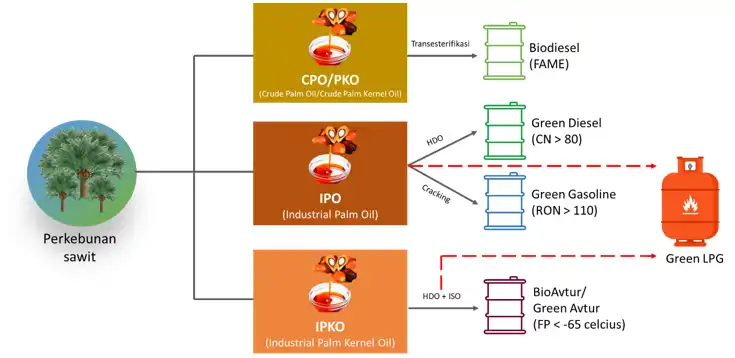

Dari jalur hilirisasi biofuel sawit generasi pertama (PASPI Monitor, 2023c), dimana biofuel hasil pengolahan minyak sawit, dapat dikembangkan empat produk biofuel sawit (Gambar 2), Produk biofuel sawit yang dimaksud adalah biodiesel sawit (FAME) dan solar/diesel sawit (green diesel) sebagai substitusi solar fosil, bensin sawit (green gasoline) sebagai substitusi bensin fosil, dan avtur sawit (green avtur/bioavtur) sebagai substitusi avtur fosil.

Gambar 2. Jalur Hilirisasi Sawit untuk Biofuel sebagai Substitusi Fossil Fuel

Dalam pengembangan jalur hilirisasi sawit, khususnya biodiesel sawit, Indonesia sudah melangkah maju melampaui negara lain. Indonesia dengan biodiesel sawitnya telah berhasil masuk ke dalam Top-3 produsen biodiesel dunia, setelah Amerika Serikat dan Brazil.

Perkembangan industri biodiesel di dalam negeri menunjukkan bahwa produksi biodiesel domestik mengalami peningkatan yang lebih signifikan yakni dari 190 ribu kiloliter tahun 2009 menjadi 11.82 juta kiloliter tahun 2022 (PASPI Monitor, 2023a) dan diperkirakan terus meningkat, mengingat volume produksi periode Januari-November 2023 sudah mencapai 11.91 juta kiloliter (APROBI, 2023). Potensi peningkatan produksi biodiesel domestik terbuka lebar, mengingat kapasitas produksi pabrik biodiesel saat ini telah mencapai 17.14 juta kiloliter. Dari produksi biodiesel tersebut, sejak tahun 2020 hampir seluruh produksi biodiesel domestik dikonsumsi dalam negeri. Ekspor biodiesel hanya dilakukan jika kebutuhan mandatori biodiesel dalam negeri.

Sementara itu, jalur hilirisasi sawit untuk menghasilkan diesel sawit (green diesel) di Indonesia saat ini masih dalam tahap pilot project. Jika biodiesel sawit yang selama ini digunakan untuk substitusi solar fosil secara terbatas, diesel sawit ini dapat menjadi substitusi diesel/solar segala jenis dan dengan blending rate yang hampir 100 persen. Produksi diesel sawit ini yang mutunya lebih baik dari jenis diesel fosil yang ada sehingga diharapkan dapat mensubtitusi konsumsi diesel yang meningkat di dalam negeri.

Selain itu, dalam pengujian performa diesel sawit tahun 2020 menunjukkan keunggulannya (PASPI Monitor, 2020) yakni cetane number yang tinggi mencapai 79 atau lebih tinggi dari Pertamina Dex (53) atau Dexlite (51) dan jauh di atas cetane number diesel/solar fosil (48). Keunggulan lainnya dari diesel sawit ini adalah sulfur content yang lebih rendah, oxidation stability yang juga lebih baik, dan warnanya yang lebih jernih.

Demikian juga dengan jalur hilirisasi sawit untuk menghasilkan bensin sawit (green gasoline) yang saat ini masih berada dalam tahap pilot project. Pengembangan bensin sawit ini sangat mendesak diberhasilkan guna mensubstitusi bensin fosil yang konsumsinya terus meningkat dari tahun ke tahun (Gambar 1). Menurut Subagyo (2019) dan Makertihartha (2019), kualitas bensin sawit lebih baik dari seluruh jenis bensin fosil yang telah ada selama ini.

Salah satu keunggulan bensin sawit adalah bilangan oktannya lebih tinggi dibandingkan bensin fosil (PASPI Monitor, 2020). Bilangan oktan atau Research Octane Number (RON) pada bensin sawit mencapai 115, atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan oktan bensin yang saat ini digunakan oleh masyarakat Indonesia seperti Pertalite (RON 90), Pertamax (RON 92) atau Pertamax Turbo (RON 98). Bensin dengan oktan tinggi seperti bensin sawit, sangat cocok untuk kendaraan yang memiliki kompresi tinggi seperti yang banyak dikembangkan saat ini serta dinilai lebih ramah lingkungan dan lebih ramah mesin.

Avtur sawit (bioavtur atau green avtur) sebagai salah satu hilirisasi sawit jalur biofuel, juga potensial dilakukan di Indonesia. Saat ini penggunaan avtur sawit masih pada fase uji coba dan dalam pengujiaannya menunjukkan bahwa avtur sawit ini juga memiliki keunggulan dibandingkan dengan avtur fosil yakni titik beku atau freezing point yang lebih rendah, thermal stability yang lebih baik, dan kandungan aromatik yang rendah (PASPI Monitor, 2018; 2020).

Pemerintah Indonesia baru saja melakukan uji terbang komersial dengan menggunakan bioavtur dengan blending rate 2.4 persen (J2.4) pada Oktober 2023 (Priadi, 2023). Diharapkan ke depan, produksi avtur sawit ini dapat dipercepat agar dapat mensubstitusi penggunaan avtur fosil domestik yang meningkat dari tahun ke tahun.

Semangat untuk mengurangi ketergantungan pada impor fossil fuel dengan memanfaatkan minyak sawit perlu terus dipupuk dan digelorakan. Penggantian fossil fuel dengan biofuel sawit memiliki manfaat yang sangat luas bagi Indonesia. Empat tujuan sekaligus akan diraih melalui pengembangan biofuel tersebut yakni: (1) mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil (energy security); (2) mendorong pembangunan pedesaan melalui perluasan pasar komoditas pertanian bahan baku biodiesel (rural development); (3) mengurangi emisi GRK untuk mitigasi pemanasan global dan perubahan iklim (global climate change mitigation); dan (4) instrumen kebijakan Indonesia dalam perdagangan minyak sawit dunia.

Strategi dan Kebijakan

Pada dasarnya, pelaksanaan hilirisasi biofuel sawit di Indonesia mengadopsi strategi substitusi impor atau import substitution (PASPI Monitor, 2024). Pengembangan biodiesel sawit, diesel sawit, bensin sawit, dan avtur ditujukan untuk menggantikan (substitusi) secara bertahap fossil fuel, khususnya yang berasal dari impor. Impor fossil fuel Indonesia selama ini terdiri atas dua jenis yakni minyak mentah fosil (crude oil) dan produk akhir minyak fosil (solar/diesel, bensin, avtur). Dengan strategi substitusi impor, biofuel sawit ditargetkan menggantikan impor produk akhir minyak fosil tersebut.

Untuk mengimplementasikan strategi substitusi impor tersebut, pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan sebagai berikut.

Pertama, kebijakan pungutan ekspor (export levy). Sejak tahun 2015, pemerintah telah memberlakukan kebijakan pungutan ekspor untuk ekspor produk-produk sawit (PASPI Monitor, 2023b). Salah satu tujuan pemberlakuan kebijakan tersebut untuk mendorong hilirisasi sawit di dalam negeri, diantaranya adalah industri biodiesel sawit. Tarif export levy didesain sedemikian rupa sehingga makin ke hilir tarifnya akan semakin rendah. Artinya tarif pungutan ekspor bahan baku biofuel (CPO&CPKO) lebih tinggi dibandingkan tarif pungutan ekspor produk antara dan tarifnya akan semakin lebih rendah dari tarif pungutan biodiesel (B100). Selain itu, tarif pungutan ekspor biodiesel (B100) yang lebih tinggi dari tarif produk hilir sawit lainnya seperti minyak goreng, juga dimaksudkan untuk mendorong industri biodiesel domestik mengutamakan pemenuhan kebutuhan biodiesel domestik.

Kedua, kebijakan mandatori biodiesel. Untuk mempercepat penggunaan biodiesel di dalam negeri (substitusi impor solar fosil), pemerintah memberlakukan wajib/mandatori biodiesel yakni mewajibkan Pertamina menghasilkan dan mendistribusi biosolar (blending solar fosil dengan biodiesel sawit) dengan intensitas (blending rate) yang makin meningkat. Intensitas mandatori biodiesel meningkat dari hanya B-15 tahun 2015 meningkat menjadi B20 tahun 2018 dan B30 tahun 2020, kemudian semakin konsisten meningkat menjadi B35 tahun 2023 (PASPI Monitor, 2023a).

Ketiga, kebijakan harga dan insentif. Sebagai acuan bagi Pertamina dan produsen biodiesel domestik, pemerintah menetapkan harga penyerahan biodiesel (B100) ke Pertamina dengan formula Harga Indeks Pasar (HIP) biodiesel dengan memperhitungkan harga bahan baku biodiesel yakni harga CPO Kantor Pemasaran Bersama (KPB) BUMN, biaya pengolahan biodiesel, faktor koreksi berat jenis dan biaya transportasi ke depo/kilang Pertamina. Rumus formula yakni: HIP Biodiesel = (rata-rata CPO KPB + 100 USD/ton) x 870 Kg/m3 + Ongkos Angkut.

Dalam pelaksanaannya, HIP biodiesel dapat lebih rendah atau lebih tinggi dari HIP solar fosil impor (MOPS Solar-Means of Platts Singapore). Untuk memastikan implementasi mandatori biodiesel berjalan, ketika HIP biodiesel lebih tinggi dari HIP solar, pemerintah (BPDPKS) memberikan insentif (dari dana sawit hasil pungutan ekspor) sebesar selisih HIP biodiesel dengan HIP solar. Sebaliknya, jika HIP biodiesel lebih rendah dari HIP solar, maka insentif tersebut tidak diberikan.

Untuk mempercepat pengembangan biofuel berbasis sawit (green fuel sawit), pemerintah melalui Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, telah menempatkan pengembangan biofuel sawit ini dalam Proyek Strategis Nasional. Langkah konkret pemerintah tersebut ditunjukkan melalui pembangunan pabrik katalis yang memproduksi Katalis Merah Putih untuk produksi biofuel/green fuel sawit (PASPI Monitor, 2020). Pembangunan pabrik katalis tersebut merupakan kerjasama antara Pupuk Kujang, Pertamina, dan ITB. Selain itu, pemerintah juga membangun pilot project Green Diesel Bio Refinery Revamping RU IV Cilacap, RU III Plaju Green Refinery, dan Hidrogenasi CPO PT. Pusri Palembang. Pemerintah juga membangun pilot proyek Pengembangan Teknologi Produksi IVO dan bensin sawit dengan Katalis Merah Putih yang terintegrasi dengan kebun sawit rakyat di Sumatera Selatan.

Jika dianalisis lebih dalam, kebijakan substitusi impor fossil fuel dengan biofuel sawit (dalam hal ini mandatori biodiesel) merupakan biaya transformasi energi dari energi fosil ke biofuel (biaya untuk mengatasi ketergantungan fossil fuel, penghematan devisa impor, dan pengurangan emisi) sepenuhnya masih dibebankan pada industri sawit yakni melalui pungutan ekspor sawit dan reinvestasi hasil pungutan ekspor untuk insentif mandatori biodiesel. Hal ini kurang berkeadilan. Idealnya, biaya transformasi tersebut menjadi beban bersama seluruh sektor.

Dengan kebijakan mandatori biodiesel yang berarti wajib mencampurkan biodiesel dengan solar fosil (biosolar), seharusnya Pertamina wajib melaksanakannya tanpa insentif dari industri sawit. Sebagai bagian dari substitusi impor, seharusnya impor fossil fuel (solar, bensin, avtur) diberlakukan pajak impor (pajak karbon atau Pigouvian tax), dimana pajak impor solar fosil, bensin fosil, atau avtur fosil didesain sedemikian rupa sehingga harga landed cost kompetitif dengan HIP biodiesel domestik. Jika hal tersebut dapat diimplementasikan ke depan, maka akan tercipta iklim industri yang kompetitif untuk pengembangan biofuel domestik tanpa harus diberikan insentif.

Kesimpulan

Dalam rangka substitusi impor fossil fuel, hilirisasi sawit melalui jalur biofuel complex telah dan sedang terus dikembangkan dengan menghasilkan biodiesel sawit (FAME), diesel sawit (green diesel), bensin sawit (green gasoline), dan avtur sawit (bioavtur/green avtur). Pengembangan biodiesel sawit di Indonesia berlangsung selama lebih dari satu dekade terakhir. Sedangkan diesel sawit, bensin sawit, dan avtur sawit masih dalam proses pilot project.

Strategi yang ditempuh pemerintah dalam pengembangan biofuel sawit adalah strategi substitusi impor yakni mengganti fossil fuel dengan biofuel sawit. Tiga kebijakan penting dari substitusi impor tersebut yang telah dilaksanakan pemerintah adalah kebijakan pungutan ekspor, kebijakan mandatori, serta kebijakan harga dan insentif.

Implikasi Kebijakan

Pengembangan biofuel sawit yang didukung dengan kebijakan levy, mandatori biodiesel, serta kebijakan harga dan insentif merupakan strategi yang tepat bagi Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil (energy security), memperbaiki devisa migas, penurunan emisi GRK hingga berkontribusi dalam stabilisasi perdagangan minyak sawit dunia. Dalam rangka mengakselerasi pengembangan biofuel sawit untuk substitusi fossil fuel di Indonesia, diperlukan tambahan kebijakan yakni kebijakan substitusi impor fossil fuel (bensin, diesel, avtur) lebih lanjut melalui penerapan pajak impor energi fosil. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta iklim yang semakin kondusif dan mandiri bagi pengembangan biofuel sawit di Indonesia sehingga manfaat yang tercipta akan lebih besar dan lebih luas.

ACKNOWLEDGEMENT

Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dalam penyusunan artikel diseminasi dan policy brief ini.

Daftar Pustaka

- [APROBI] Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia. 2023. Data Realisasi Produksi-Distribusi-Ekspor Biodiesel.

- Crippa M, Guizzardi D, Pagani F, Banja M, Muntean M, Schaaf E, Becker W, Monforti-Ferrario F, Quadrelli R, Risquez MA, Taghavi-Moharamli P, Köykkä J, Grassi G, Rossi S, Brandao DMJ, Oom D, Branco A, San-Miguel J, Vignati E. 2023. GHG Emissions of All World Countries. Publications Office of the European Union.

- Makertihartha IGBN. 2019. Pengembangan Katalis dan Teknologi Proses. Untuk Penyediaan Bahan Bakar Nabati. Materi Paparan Pengembangan Biohidrokarbon di Riset Perkebunan Nasional Tahun 2019.

- [PASPI] Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute. 2023. Mitos dan Fakta Industri Minyak Sawit Indonesia dalam Isu Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Global. Edisi Keempat. Bogor (ID): PASPI.

- PASPI Monitor. 2018. Potensi Biohidrokarbon Sawit Menuju Ketahanan Energi Indonesia. Jurnal Monitor. 4(48): 1361-1368.

- PASPI Monitor. 2020. Katalis Merah Putih: Jalan untuk Mewujudkan Visi Bangsa Indonesia Menuju Ketahanan Energi Nasional melalui Biohidrokarbon Sawit. Palm O’Journal: Analisis Isu Strategis Sawit. 1(27): 183-190.

- PASPI Monitor. 2023a. Peran Strategis Kebijakan Mandatori Biodiesel Sawit dalam Ekonomi Indonesia. Artikel Diseminasi dan Policy Brief. 1(3).

- PASPI Monitor. 2023b. Peranan Kebijakan Pungutan Ekspor Sawit dan BPDPKS dalam Industri Sawit Nasional. Artikel Diseminasi dan Policy Brief. 1(9).

- PASPI Monitor. 2023c. COP-28 Dubai Summit, Emisi Energi Fosil, dan Bioenergi Sawit. Journal of Analysis Palm Oil Strategic Issues. 4(14): 833-840.

- PASPI Monitor. 2024. Strategi dan Kebijakan Hilirisasi Sawit Domestik. Artikel Diseminasi dan Policy Brief. 1(13).

- Priadi YD. 2023. Biodiesel Implementation and Bioavtur Development. Materi Paparan pada Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) Bali Indonesia tanggal 2-3 Desember 2023Subagjo. 2019. Inovasi Katalis & Teknologi Merah-Putih Untuk Produksi Bahan Bakar Biohidrokarbon. Materi Paparan Pengembangan Biohidrokarbon di Riset Perkebunan Nasional Tahun 2019