Sejarah Industri Kelapa Sawit Indonesia

Sejarah perkembangan industri kelapa sawit Indonesia telah dimulai sejak zaman kolonial. Industri kelapa sawit seperti yang kita kenal saat ini berasal dari empat benih kelapa sawit Dura yang diperoleh dari Bourbon, Mauritius dan Amsterdam oleh Dr. D. T. Pryce pada tahun 1848. Benih-benih tersebut kemudian dijadikan sebagai tumbuhan koleksi di Kebun Raya Bogor (Buitenzorg Botanical Gardens). Bijih kelapa sawit dari Kebun Raya Bogor kemudian ditebarkan ke berbagai daerah di Indonesia, seperti Jawa, Madura, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara, sebagai tanaman hias.

Sejarah Kelapa Sawit – Penanaman Kelapa Sawit Pertama

Pada tahun 1859 -1864, percobaan penanaman kelapa sawit pertama dilakukan di Banyumas dan Palembang dengan total lahan seluas 4,14 ha. Hasil percobaan tersebut menunjukkan bahwa tanaman kelapa sawit tumbuh lebih cepat di Indonesia dibandingkan di daerah asalnya dan menghasilkan minyak yang lebih banyak.

Pengembangan Badan Litbang Kelapa Sawit

Dalam pengembangan perkebunan, perbenihan dan teknologi memainkan peran yang sangat penting. Oleh karena itu, pada tahun 1916, Algemeene Vereeniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra (AVROS), sebuah asosiasi pemilik, pekebun, dan pedagang karet di Sumatera bagian Timur, mengambil inisiatif untuk membentuk badan penelitian bernama Algemeene Proefstation der AVROS (A.P.A) yang berlokasi di Medan.

Sejak awal, fokus A.P.A adalah pada penelitian tanaman karet. Namun, badan penelitian ini juga turut aktif melakukan penelitian pada tanaman kelapa sawit di Marihat dan menjadi pelopor dalam penelitian skala komersial kelapa sawit.

Dalam era ini, upaya-upaya seperti itu telah membantu mengembangkan dan memajukan industri perkebunan Indonesia. Seiring dengan meningkatnya permintaan akan produk perkebunan, peran badan penelitian semacam A.P.A. dalam mengembangkan teknologi baru dan meningkatkan kualitas benih sangatlah vital.

Sejalan dengan kebijakan nasionalisasi perusahaan perkebunan negara pada tahun 1957, A.P.A mengalami perubahan menjadi Research Institute of the Sumatra Planters Association (RISPA). Selanjutnya, pada tahun 1987, RISPA kembali berubah nama menjadi Balai Penelitian Perkebunan Medan (BPPM).

Selain itu, Perusahaan Perkebunan Negara VI dan VII (pada masa itu) juga turut serta membentuk Pusat Penelitian Aneka Tanaman Sumatra (PUPENAS) pada tahun 1964, yang lebih dikenal sebagai Pusat Penelitian Marihat dengan fokus pada kelapa sawit, serta Pusat Penelitian Kelapa di Bandar Kuala. Integrasi antara Pusat Penelitian Marihat, Pusat Penelitian Bandar Kuala, dan Balai Penelitian Perkebunan Medan kemudian melahirkan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) pada tahun 1992.

PPKS kemudian bergabung dengan pusat perkebunan lainnya untuk membentuk PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN) pada tahun 2009. Dan pada tahun 2018, RPN bergabung dengan PT Perkebunan Nusantara III Holding.

Menilik keberhasilan perkebunan kelapa sawit, kualitas benih yang unggul menjadi salah satu kunci penting. Untuk itu, lembaga penelitian berfokus pada pencarian varietas kelapa sawit yang memiliki keunggulan sesuai dengan kebutuhan. Penelitian pemuliaan kelapa sawit telah dilakukan sejak tahun 1916 pada masa A.P.A dengan melakukan introduksi kelapa sawit dari Kongo/Zaire. Tenera SP540 T, yang diseleksi pada tahun 1921, menjadi hasil pemuliaan yang terkenal. Varietas Tenera tersebut memiliki keunggulan produksi tandan dan minyak yang tinggi.

Pada tahun 1933, Marihat Research Station mulai mengembangkan varietas kelapa sawit Dura Deli. Program pemuliaan kelapa sawit di MRS pada tahun 1973 dikembangkan dengan menggunakan metode Reciprocal Recurrent Selection (RRS) dengan tujuan utama untuk mendapatkan varietas kelapa sawit yang memiliki produksi minyak yang tinggi.

Dalam pemuliaan kelapa sawit, metode RRS merupakan teknik pemuliaan terbaru yang digunakan di Marihat Research Station. Metode ini digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan varietas kelapa sawit unggul yang memiliki produksi minyak yang tinggi. Melalui metode RRS, seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor genetik dan lingkungan yang mempengaruhi produksi minyak pada tanaman kelapa sawit. Dengan demikian, hasil dari pemuliaan kelapa sawit menggunakan metode RRS diharapkan dapat meningkatkan kualitas produksi kelapa sawit

Siklus awal program Rekayasa Genetika pada Kelapa Sawit (RRS) di Medan Research Station (MRS) dilaksanakan pada periode 1973 hingga 1985. Sebanyak 410 persilangan Dura (D) dengan Pisifera (P) atau DxP dilibatkan dalam program ini. Pada tahun 1985, hasil dari siklus pertama RRS menghasilkan enam varietas kelapa sawit unggul, yaitu :

- Avros

- Bah Jambi

- Dolok Sinumbah

- Marihat

- LaMe

- Yangambi

Selain itu, program Family and Individual Palm Selection (FIPS) yang dilakukan oleh Balai Penelitian Perkebunan Medan juga telah menghasilkan dua varietas kelapa sawit, yaitu varietas Sungai Pancur-1 dan Sungai Pancur-2.

Pada tahun 1986, dilakukan pengujian seleksi kedua RRS dengan menggunakan tetua-tetua terbaik dari siklus pertama. Dari siklus kedua RRS ini, telah dihasilkan lima varietas kelapa sawit unggul, yait Simalungun dan Langkat (dirilis pada tahun 2003), PPKS 540 dan PPKS 718 (dirilis pada tahun 2007), serta varietas PPKS 239 (dirilis pada tahun 2010).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit (Rahmadi, et al. 2017), empat bibit Dura keturunan dari Kebun Raya Bogor telah ditanam sebagai tanaman hias di perkebunan tembakau di Deli, Sumatra Utara. Benih dari tanaman tersebut kemudian menyebar ke perkebunan komersial atau pusat penelitian di Indonesia dan Malaysia. Oleh karena itu, keturunan dari lini tersebut dikenal sebagai Dura Deli.

Dura Deli telah melewati seleksi terpisah di berbagai daerah seperti Mopoli, Bangun Bandar, Bah Lias, Marihat Baris, Tanjung Morawa, Tinjowan, Dolok Sinumbah, Aek Pancur, RISPA, dan Bah Jambi di Indonesia serta Kuala Lumpur, Serdang Avenue, Ulu Remis, Chemara, Banting, MARDI, dan Elmina di Malaysia. Bahkan, Dura Deli telah menyebar hingga ke Kostarika, Dami Papua New Guinea, dan Kolombia.

Dari keturunan Dura Deli, terdapat salah satu varietas yang menarik yaitu Dura Dumpy yang memiliki pertumbuhan yang lambat dan ditanam pada tahun 1940 di Elmina. Kemudian, varietas tersebut perkenalkan kembali ke Indonesia pada tahun 1958 di Aek Pancur.

Proses seleksi yang dilakukan telah menghasilkan pohon induk yang berasal dari berbagai sumber benih resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Pohon induk ini menjadi pengganti plasma nutfah tanaman kelapa sawit yang sudah mati dan diperkenalkan pada tahun 1848. Plasma nutfah generasi baru ini menjadi sumber untuk menyusun varietas kelapa sawit di Sumatra Utara, Riau, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, dan Jawa Barat.

Salah satu varietas kelapa sawit yang dihasilkan adalah Varietas Dy x P Sungai Pancur atau yang lebih dikenal dengan Varietas Dumpy. Varietas ini diperoleh melalui persilangan antara Dura Dumpy dan Pisifera turunan SP540T. Dura Dumpy sendiri merupakan mutan dari Dura Deli yang diperkenalkan dari Elmina, Malaysia pada tahun 1956 dan hanya dimiliki oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS). Varietas DyP SP I kemudian dirilis pada tahun 1984 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 384/Kpts/TP.204/4/1984.

Varian Dumpy memiliki beberapa keunggulan yang menonjol, seperti pertumbuhan yang lambat namun stabil, tandan buah yang besar, dan ketahanan batang yang tinggi. Dengan keunggulan tersebut, varietas Dumpy dapat mencapai umur produktif hingga 30 tahun dan lebih unggul daripada varietas kelapa sawit lainnya.

Para peneliti Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) telah melakukan penelitian yang intensif selama bertahun-tahun untuk menghasilkan berbagai varietas kelapa sawit unggul. Sejak tahun 1984 hingga 2020, PPKS telah merilis 13 varietas kelapa sawit unggul yang menjadi sumber benih berkualitas dalam pengembangan kelapa sawit di Indonesia.

Namun, para peneliti PPKS tidak berhenti di situ saja. Untuk mengatasi permasalahan penyakit Ganoderma yang semakin merebak, PPKS telah merilis varietas kelapa sawit baru yang toleran terhadap penyakit tersebut pada tahun 2017. Upaya peningkatan produktivitas kelapa sawit tidak hanya dilakukan melalui riset pemuliaan, tetapi juga melalui riset agronomi, pengendalian hama dan penyakit, serta pengolahan produk turunan minyak sawit untuk meningkatkan nilai tambah produk tersebut.

Di Kebun Raya Bogor, nenek moyang kelapa sawit 4 Dura telah digantikan dengan 6 varietas unggul persilangan DxP turunan dari 4 Dura tersebut dari 6 perusahaan pembibitan sawit. Selain itu, prasasti kelapa sawit juga telah dibangun dan diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 11 Maret 2018. Sementara varietas unggul DxP PPKS 540 hasil pemuliaan para ahli di PPKS ditanam pada tanam perdana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Banyuasin, Sumatera Selatan.

Sejak tahun 1940 hingga 2017, sektor perbenihan kelapa sawit Indonesia telah berhasil menciptakan varietas kelapa sawit yang semakin meningkatkan produktivitas minyak. Potensi produktivitas minyak dari varietas yang diciptakan pada tahun 1940 hanya sebesar 2,2 ton per hektar. Namun, seiring berjalannya waktu, produktivitas minyak meningkat secara signifikan menjadi 6,4 ton per hektar pada tahun 1980 dan terus meningkat menjadi sekitar 10,5 ton per hektar pada tahun 2017.

Industri perbenihan kelapa sawit memiliki tiga peran penting yang diemban secara simultan dan berkesinambungan (Paspi Monitor, 2021).

- Pertama, industri ini bertanggung jawab untuk menciptakan varietas unggul dengan produktivitas minyak yang lebih tinggi.

- Kedua, industri ini bertugas untuk mengembangkan teknologi produksi yang terintegrasi dengan varietas kelapa sawit unggul.

- Ketiga, industri ini juga memiliki tanggung jawab untuk melestarikan plasma nutfah kelapa sawit sebagai sumber daya genetik penting bagi masa depan industri perbenihan kelapa sawit.

Kehadiran industri perbenihan kelapa sawit di Indonesia telah berhasil melestarikan dan mengembangkan 4 varietas pada awal tahun 1848 menjadi 58 varietas pada tahun 2020. Ini disebabkan oleh adanya dukungan dari 18 perusahaan pembibitan sawit yang ada di Indonesia. Kapasitas produksi benih atau kecambah kelapa sawit di Indonesia juga meningkat pesat menjadi sekitar 250 juta kecambah pada tahun 2020.

Melalui pembudidayaan dan dukungan dari industri perbenihan seperti pada kelapa sawit, pelestarian plasma nutfah atau keanekaragaman hayati berhasil dijaga. Ini bukan hanya berhasil melestarikan plasma nutfah yang ada, tetapi juga memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan ekologi bagi masyarakat di seluruh generasi.

Pentingnya pelestarian plasma nutfah telah diakui secara internasional karena dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pemeliharaan keanekaragaman hayati dan kesejahteraan manusia. Dalam konteks perkebunan kelapa sawit, industri perbenihan kelapa sawit menjadi salah satu contoh penting dalam pelestarian plasma nutfah dan pembudidayaan yang berkelanjutan.

Fase-Fase Perkembangan Kelapa Sawit Indonesia

Sejarah perkembangan kelapa sawit di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga fase, yaitu fase perintisan, fase kebangkitan, dan fase kemandirian.

Fase Perintisan

Tahun 1870 merupakan tahun penting dalam sejarah perkebunan kelapa sawit Indonesia, karena pemerintah kolonial Belanda membuka peluang usaha ini bagi investor swasta dan asing melalui kebijakan Agrarische Wet. Uji coba pertama perkebunan kelapa sawit dilaksanakan tahun 1875 oleh Deli Maatschappij dengan luas 0,4 ha di Tanah Deli dan hasilnya sangat baik, bahkan lebih unggul dibanding habitat asalnya di Afrika Barat.

Setelah itu, perusahaan Belgia membuka usaha perkebunan kelapa sawit komersial pertama pada tahun 1911 di Pulau Raja dan Sungai Liput. Perusahaan-perusahaan asing lain seperti Jerman, Belanda, dan Inggris pun berlomba-lomba membuka perkebunan kelapa sawit.

Pada tahun 1911, perusahaan Jerman juga membuka usaha perkebunan kelapa sawit di Tanah Itam Ulu. Langkah investor Belgia dan Jerman tersebut diikuti oleh investor asing lainnya termasuk Belanda dan Inggris. Tahun 1916 telah ada 19 perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia dan meningkat menjadi 34 perusahaan pada tahun 1920. Pabrik Kelapa Sawit (PKS) pertama di Indonesia dibangun di Sungai Liput (1918) kemudian di Tanah Itam Ulu (1922).

Tahun 1919 menandai tahap awal pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) pertama dan mencatat ekspor minyak sawit (CPO) pertama sebanyak 576 ton. Produksi CPO Indonesia mencapai puncaknya pada tahun 1937 dengan pangsa 40 persen dari total produksi CPO dunia, mengalahkan Nigeria sebagai produsen terbesar sebelumnya.

Sayangnya, produksi CPO Indonesia menurun drastis setelah itu, dari 239 ribu ton pada tahun 1940 menjadi 147 ribu ton pada tahun 1958. Akibatnya, pangsa Indonesia di pasar CPO dunia melorot dari urutan pertama menjadi ketiga setelah Nigeria dan Kongo, dan pada tahun 1959 hanya 17 persen.

Fase Kebangkitan

Pada fase kebangkitan, sejak Orde Baru memegang kekuasaan pada 1966 di Indonesia, terjadi perubahan besar dalam politik ekonomi pemerintah. Dalam upaya untuk memperluas peluang bagi dunia usaha dan investasi swasta, pemerintah menerbitkan Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Undang-undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang membuka jalan untuk masuknya investasi baru dalam perkebunan kelapa sawit. Stabilnya situasi politik dan ekonomi pada saat itu, ditambah dengan bantuan modal dan tenaga ahli dari berbagai negara, memberikan dorongan baru bagi pertumbuhan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

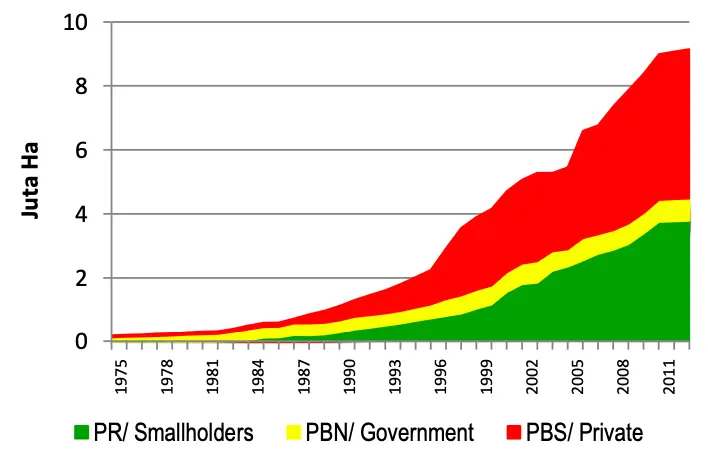

Kebijakan yang menguntungkan yang diterapkan pemerintah waktu itu menstimulasi dunia usaha, termasuk perkebunan negara, untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit, baik melalui peningkatan produktivitas maupun perluasan areal baru. Ini tercermin dari peningkatan cepat luas areal perkebunan swasta dan negara, yang meningkat dari hanya 119 ribu pada tahun 1969 menjadi 3,9 juta pada tahun 1999. Produksi CPO juga meningkat signifikan, dari hanya 188 ribu ton pada tahun 1969 menjadi 6,4 juta ton pada tahun 1999, sebagian besar karena peningkatan produktivitas. Selain itu, perkebunan rakyat berkembang pesat dan sentra perkebunan kelapa sawit semakin menyebar ke provinsi lain. (Badrun, 2010; Sipayung, 2012).

Fase Kemandirian

Periode kemandirian, pada tahun 2000- 2010, memperlihatkan perubahan drastis baik pada lingkungan strategis maupun pada industri kelapa sawit nasional. Setelah krisis multidimensi yang memukul Indonesia pada tahun 1998, rezim Orde Baru berakhir dan Indonesia memasuki era baru, yaitu era reformasi. Pada era ini, perubahan yang signifikan terjadi pada seluruh aspek kehidupan Indonesia, termasuk perubahan sistem ketatanegaraan dari rezim otoriter menjadi rezim demokrasi, perubahan pengelolaan pemerintahan dan pembangunan dari sentralisasi menjadi sistem desentralisasi (otonomi daerah), dan perubahan pengelolaan perekonomian dari rezim protektif menjadi sistem ekonomi lebih liberal (Sipayung, 2012).

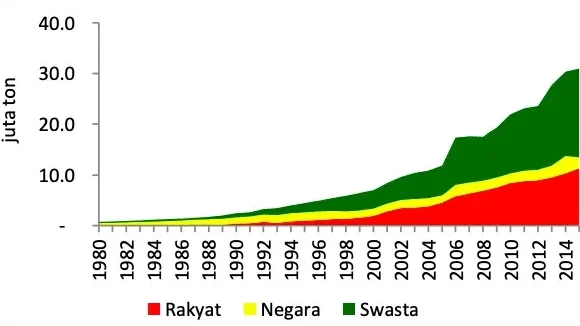

Sementara itu, produksi CPO mengalami peningkatan yang luar biasa dari sekitar 5,2 juta ton pada tahun 2000 menjadi 11,3 juta ton pada tahun 2010, membuktikan semakin pesatnya perkembangan industri minyak sawit nasional.

Di sisi lain, berkembangnya perkebunan rakyat dan perkebunan negara menjadi tanda bahwa kemandirian Indonesia dalam mengelola sumber daya alam dan membangun industri minyak sawit nasional mulai terlihat. Dukungan dari pemerintah dan peningkatan liberalisasi ekonomi yang diterapkan memberikan ruang bagi dunia usaha termasuk perkebunan kelapa sawit untuk mengembangkan usaha mereka dengan lebih bebas.

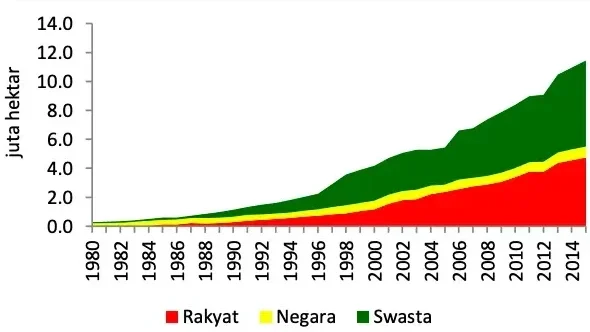

Pertumbuhan perkebunan kelapa sawit di Indonesia pada tahun 2000-2010 sangat mengesankan. Luas perkebunan swasta melonjak dari 2,4 juta hektar pada tahun 2000 menjadi 3,9 juta hektar pada tahun 2010. Secara keseluruhan, perkebunan kelapa sawit di Indonesia meningkat dari 4,1 juta hektar pada tahun 2000 menjadi 9,15 juta hektar pada tahun 2013, atau lebih dari 2 kali lipat dalam waktu 13 tahun. Produksi Crude Palm Oil (CPO) juga meningkat 3,5 kali lipat dalam 13 tahun terakhir, dari 7 juta ton pada tahun 2000 menjadi 24,5 juta ton pada tahun 2013.

Pertumbuhan perkebunan kelapa sawit Indonesia dalam periode tahun 2000-2010 tersebut juga lebih berkualitas dari sebelumnya (Sipayung, 2012).

Pertama, selama periode 2000-2010, luas areal perkebunan kelapa sawit meningkat sebesar 367 ribu hektar per tahun, sedangkan sebelumnya hanya 126 ribu hektar per tahun.

Kedua, Indonesia berhasil membangun 4 juta hektar kebun sawit dalam sepuluh tahun, sedangkan sebelumnya Indonesia memerlukan waktu hampir 90 tahun untuk mencapai luasan yang sama.

Ketiga, meski menghadapi kondisi yang sulit, perkebunan kelapa sawit juga tidak menerima dukungan dan fasilitas dari pemerintah, berbeda dengan 20 tahun terakhir era Orde Baru (1980-2000) di mana lingkungan stabil dan pemerintah memberikan fasilitas dan dukungan bagi perkebunan kelapa sawit.

Keempat, peran perkebunan kelapa sawit rakyat semakin besar. Pangsa kelapa sawit rakyat meningkat dari 28% pada tahun 2000 menjadi 42,4% pada tahun 2010. Ini terjadi tanpa dukungan kredit dari pemerintah, melainkan berasal dari modal dan kredit komersial perbankan.

Keberhasilan perkebunan kelapa sawit rakyat dalam memperbesar pangsa mereka dalam industri minyak sawit nasional ini merupakan hasil dari kelembagaan inti-plasma yang dikembangkan sejak tahun 1980. Dalam kelembagaan ini, perkebunan negara (BUMN) dan perkebunan swasta bertindak sebagai inti yang memberikan layanan teknologi, pengetahuan, dan avalis bagi perkebunan rakyat.

Pada tahun 2000 hingga 2010, industri minyak sawit di Indonesia tidak hanya berhasil memperluas wilayah kebunnya, tetapi juga sukses dalam meningkatkan produksi Crude Palm Oil (CPO). Hasilnya, pada tahun 2006 Indonesia berhasil mengalahkan Malaysia sebagai produsen CPO terbesar di dunia. Pada tahun 2010, pangsa Indonesia sebagai produsen CPO terbesar dunia mencapai 48%.

Kesuksesan Indonesia dalam meningkatkan produksi CPO juga membawa dampak besar terhadap pasar minyak nabati dunia. Minyak kedelai, yang selama hampir 100 tahun memimpin pasar minyak nabati dunia, tergeser oleh minyak sawit. Pada tahun 2010, pangsa minyak sawit mencapai sekitar 35% dari total produksi minyak nabati dunia, sementara pangsa minyak kedelai turun menjadi sekitar 29%. Ini berarti bahwa Indonesia tidak hanya berhasil menjadi produsen minyak sawit terbesar dunia, tetapi juga menjadi produsen terbesar minyak nabati dunia dengan pangsa sebesar 17%.

Perkembangan Industri Minyak Sawit Indonesia

Perkembangan industri minyak sawit Indonesia mengalami akselerasi setelah berhasil melakukan penguatan Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN I, II, III) dan diterapkan model perkebunan kelapa sawit sinergi antara petani dengan korporasi yang dikenal dengan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) atau NES (Nucleus Estate and Smallholders). Keberhasilan uji coba NES (NES I-IV) yang dibiayai Bank Dunia,

kemudian dikembangkan menjadi berbagai model PIR. PIR Khusus dan PIR Lokal (1980-1985) dikembangkan dalam rangka mengembangkan ekonomi lokal; PIR Transmigrasi (1986-1995) dikaitkan dengan pengembangan wilayah baru dan PIR Kredit Koperasi Primer untuk Para Anggotanya (1996) dikaitkan dengan pengembangan koperasi pedesaan. Melalui pola-pola PIR tersebut, perkebunan kelapa sawit berkembang dari Sumatera Utara-Aceh, ke Riau, Kalimantan dan ke daerah lain di Indonesia.

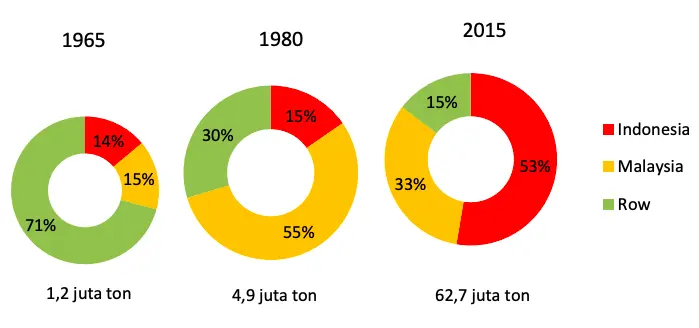

Perkebunan kelapa sawit Indonesia meningkat dari sekitar 300 ribu Ha pada tahun 1980 menjadi sekitar 11 juta Ha pada tahun 2015. Sedangkan produksi CPO meningkat dari sekitar 700 ribu ton pada tahun 1980 menjadi 31 juta ton pada tahun 2015

Pertumbuhan produksi CPO Indonesia yang begitu cepat merubah posisi Indonesia pada pasar minyak sawit dunia. Pada tahun 2006, Indonesia berhasil menggeser Malaysia menjadi produsen CPO terbesar dunia dan pada tahun 2015 pangsa Indonesia mencapai 53 persen dari produksi CPO dunia. Sedangkan Malaysia berada diposisi kedua dengan pangsa 33 persen.

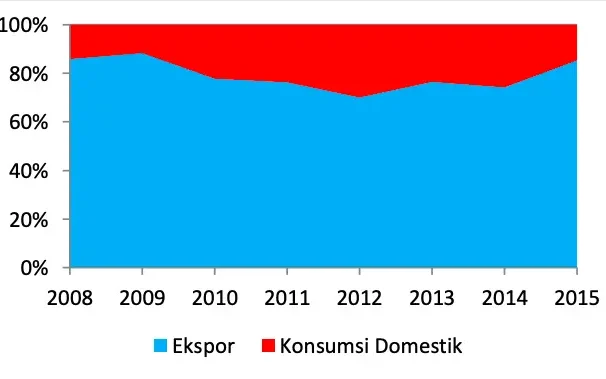

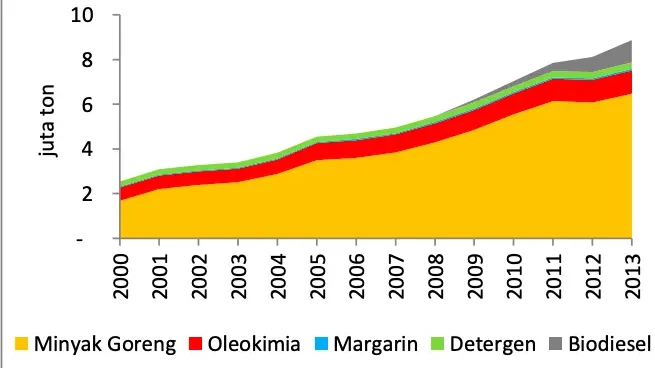

Produksi minyak sawit Indonesia sebagian besar ditujukan untuk ekspor, hanya sekitar 20-25 persen yang digunakan untuk konsumsi domestik. Konsumsi domestik tersebut, mencakup untuk industri oleofood, oleokimia, detergen/sabun dan biodiesel.

(Sumber : BPS, 2015)

(Sumber : BPS, 2014)

Sejak tahun 2011 Indonesia telah mendorong hilirisasi minyak sawit di dalam negeri melalui tiga jalur hilirisasi yakni jalur hilirisasi industri oleofood, jalur hilirisasi industri oleokimia dan jalur hilirisasi biofuel. Tujuannya selain meningkatkan nilai tambah juga mengurangi ketergantungan Indonesia pada pasar CPO dunia.

Jalur hilirisasi biofuel dikaitkan dengan kebijakan mandatori biodiesel dari B-5 (2010), B-10 (2012), B-15 (2014) dan B-20 (2016). Jalur ini bertujuan selain untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor BBM fosil juga mengurangi emisi dari BBM fosil. Untuk merealisasi kebijakan mandatori tersebut, produksi biodiesel berbasis minyak sawit (FAME: fatty acid methyl ester) ditingkatkan baik untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun untuk ekspor.

(Sumber : APROBI, 2014)

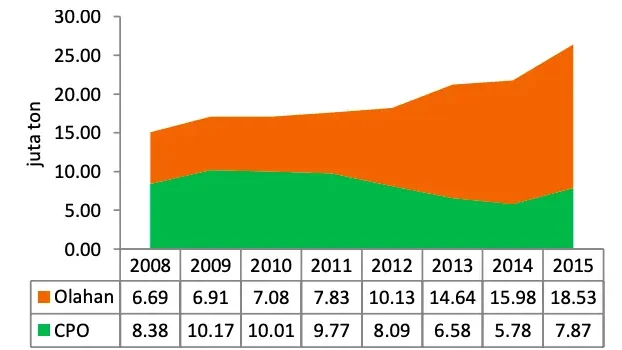

Volume ekspor minyak sawit Indonesia mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan produksi. Tahun 2008 ekspor minyak sawit Indonesia baru mencapai 15 juta ton, meningkat menjadi 26 juta ton (setara CPO) pada tahun 2015. Peningkatan volume ekspor minyak sawit Indonesia juga disertai dengan perubahan dalam komposisi produk ekspor.

(Sumber : GAPKI, 2016)

Kebijakan hilirisasi minyak sawit di dalam negeri telah berhasil memperbaiki komposisi ekspor minyak sawit Indonesia dari dominasi minyak sawit mentah menjadi dominasi minyak sawit olahan. Jika tahun 2008 ekspor minyak sawit Indonesia sekitar 53 persen masih berupa minyak sawit mentah tahun 2015 berubah menjadi 70 persen sudah dalam bentuk minyak sawit olahan.

(Sumber : GAPKI, 2016)

Ekspor minyak sawit Indonesia menghasilkan devisa yang penting bagi perekonomian nasional. Kontribusi ekspor CPO dan produk turunannya sangat penting dan menentukan neraca perdagangan sektor non migas khususnya maupun perekonomian secara keseluruhan.

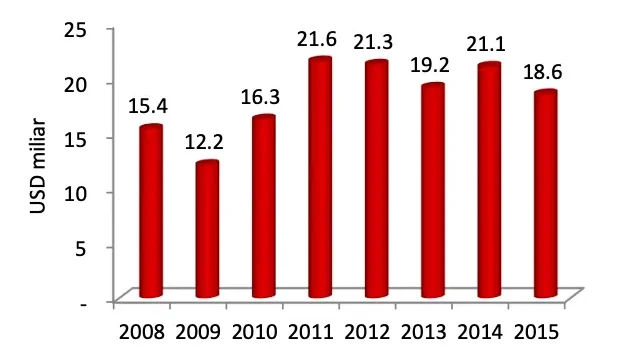

Nilai ekspor CPO dan produk turunannya mengalami peningkatan dari USD 15.4 miliar (2008) meningkat menjadi USD 21,6 miliar (2011) kemudian karena penurunan harga CPO dunia, turun menjadi USD 18.6 miliar (2015).

(Sumber : GAPKI, 2016)

Besarnya nilai ekspor minyak sawit tersebut merupakan suatu net ekspor yang terbesar untuk ukuran satu kelompok komoditi dalam perekonomian Indonesia. Devisa hasil ekspor minyak sawit tersebut dari sudut pandang pembangunan juga lebih berkualitas dan berkelanjutan karena (1) dihasilkan dari kebun-kebun sawit pada 190 kabupaten di Indonesia, (2) sekitar 42 persen disumbang oleh sawit rakyat, (3) komposisi produk olahan hasil hilirisasi domestik makin besar dan (4) dihasilkan dengan kreatifitas pelaku perkebunan dan tidak menggunakan subsidi dari pemerintah.

Berita Terkait

FAQ (Frequently Asked Questions)

Bagaimana sejarah industri minyak sawit di Indonesia?

Industri minyak sawit di Indonesia memiliki sejarah panjang sejak masa kolonial. Berawal dari 4 benih kelapa sawit yang dibawa Dr. D. T. Pryce pada 1848, yang kemudian disebarkan untuk ditanam sebagai tanaman hias dan percobaan “uji lokasi” di berbagai wilayah di Indonesia. Pembudidayaan kelapa sawit secara komersial pertama dilakukan oleh perusahaan Belgia pada 1911 di Pulau Raja dan Sungai Liput.

Sejarah perkembangan industri kelapa sawit di Indonesia bermula dari tahun 1848, setelah Dr. D.T. Price membawa empat benih kelapa sawit untuk dijadikan sebagai tumbuhan koleksi Kebun Raya Bogor. Bagaimana perkembangan industri kelapa sawit di Indonesia selanjutnya?

Perkembangan industri kelapa sawit di Indonesia dibagi menjadi tiga fase, yaitu fase perintisan, fase kebangkitan, dan fase kemandirian. Pada fase perintisan, peluang untuk membudidayakan kelapa sawit dalam bentuk usaha perkebunan (komersial) diperkirakan muncul sejak pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan kebijakan Agrarische Wet tahun 1870. Kemudian pada fase kebangkitan, pabrik kelapa sawit pertama di Indonesia dibangun tahun 1919 dan ekspor minyak sawit (CPO) pertama tercatat pada tahun 1919 dengan volume 576 ton. Pada fase kemandirian, Indonesia menjadi produsen CPO terbesar di dunia. Namun produksi CPO Indonesia turun secara dramatis dari sekitar 239 ribu ton tahun 1940 menjadi 147 ribu ton tahun 1958.

Apakah benih kelapa sawit yang dibawa Dr. D.T. Price pada tahun 1848 digunakan untuk tanaman hias saja atau juga digunakan untuk produksi minyak?

Benih kelapa sawit yang dibawa Dr. D.T. Price pada tahun 1848 awalnya digunakan untuk tanaman hias saja. Namun, kemudian benih tersebut disebarkan di Pulau Jawa maupun ke Sumatera khususnya di perkebunan tembakau Deli dan digunakan untuk produksi minyak.

Pada tahun berapa pabrik kelapa sawit pertama di Indonesia dibangun dan pada tahun berapa ekspor minyak sawit pertama tercatat?

Pabrik kelapa sawit pertama di Indonesia dibangun pada tahun 1919 dan ekspor minyak sawit pertama tercatat pada tahun 1919 dengan volume 576 ton.

Apakah Indonesia pernah menjadi produsen CPO terbesar di dunia?

Ya, pada tahun 1937 pangsa produksi CPO Indonesia mencapai 40 persen dari total produksi CPO dunia mengalahkan Nigeria yang lebih dahulu mengembangkan perkebunan kelapa sawit. Dengan pangsa tersebut, Indonesia untuk pertama kali menjadi produsen CPO terbesar di dunia.

Mengapa produksi CPO Indonesia turun secara dramatis dari sekitar 239 ribu ton tahun 1940 menjadi 147 ribu ton tahun 1958?

Produksi CPO Indonesia turun secara dramatis karena beberapa faktor, di antaranya adalah perubahan politik dan ekonomi setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, serta perang dunia kedua yang menyebabkan terganggunya transportasi dan distribusi minyak sawit. Selain itu, pemerintah juga memberikan pengaturan yang lebih ketat terhadap perkebunan kelapa sawit yang menyebabkan pengurangan luas areal perkebunan.

Bagaimana perkembangan industri minyak sawit di Indonesia pada awal pembangunan?

Perkembangan industri minyak sawit di Indonesia mengalami akselerasi setelah penguatan Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN) dan penerapan model perkebunan kelapa sawit sinergi antara petani dengan korporasi yang dikenal dengan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) atau NES (Nucleus Estate and Smallholders). Keberhasilan uji coba NES yang dibiayai Bank Dunia kemudian dikembangkan menjadi berbagai model PIR.

Bagaimana isu-isu yang terkait dengan industri minyak sawit di Indonesia?

Isu-isu yang terkait dengan industri minyak sawit di Indonesia meliputi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Seperti perkembangan industri yang sangat cepat, perubahan peta persaingan minyak nabati global, serta adanya berbagai isu lingkungan seperti deforestasi, pencemaran, dan kerusakan ekosistem.

Bagaimana kontribusi industri minyak sawit terhadap ekonomi Indonesia?

Industri minyak sawit merupakan salah satu sumber devisa utama bagi Indonesia. Selain itu, industri minyak sawit juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan lapangan kerja dan pengembangan ekonomi lokal.

Apakah perusahaan asing juga berperan dalam industri minyak sawit di Indonesia?

Ya, perusahaan asing juga berperan dalam industri minyak sawit di Indonesia. Setelah investor Belgia dan Jerman membuka usaha perkebunan kelapa sawit di Tanah Itam Ulu, investor asing lainnya seperti Belanda dan Inggris juga ikut berperan dalam industri minyak sawit di Indonesia. Pada tahun 1920, sudah ada 34 perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang didirikan oleh investor asing.