Indonesia telah berhasil menjadi produsen terbesar minyak sawit (CPO+PKO) dunia sejak tahun 2006, setelah sebelumnya posisi tersebut ditempati Malaysia (PASPI, 2023). Publikasi terbaru USDA (2023) mencatat sekitar 59 persen produksi minyak sawit dunia periode 2022/2023 merupakan sumbangan Indonesia. Pada periode yang sama, minyak sawit dunia juga berhasil menjadi minyak nabati utama dunia dengan pangsa produksi dan konsumsi sekitar 43 persen dari produksi dan konsumsi Top-4 minyak nabati utama dunia (USDA, 2023). Hal ini berarti Indonesia bukan hanya sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia, namun sekaligus juga menjadi produsen minyak nabati terbesar di dunia.

Dengan posisinya sebagai produsen terbesar dunia, perilaku Indonesia di pasar minyak sawit dunia mempengaruhi dinamika pasar minyak sawit dunia. Besarnya volume minyak sawit yang diekspor Indonesia ke pasar dunia akan mempengaruhi pergerakan harga minyak sawit dunia. Demikian juga, berbagai bentuk produk sawit (bahan mentah, antara/setengah jadi, produk jadi) yang diekspor Indonesia ke pasar dunia selain mempengaruhi manajemen stok negara importir juga akan mempengaruhi nilai tambah yang dinikmati Indonesia. Oleh karena itu, kombinasi kebijakan perdagangan internasional dan hilirisasi sawit domestik yang ditempuh Indonesia akan menentukan apakah Indonesia dapat menjadi influencer pasar minyak sawit dunia atau tidak. Kebijakan tersebut juga akan menentukan seberapa besar nilai tambah yang dinikmati Indonesia.

Artikel ini akan mendiskusikan strategi dan kebijakan hilirisasi sawit domestik yang diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia. Kemudian akan dilanjutkan dengan diskusi terkait kebijakan perdagangan internasional yang dilakukan Indonesia untuk mendukung hilirisasi sawit domestik.

Daftar Isi

STRATEGI HILIRISASI SAWIT DOMESTIK

Sebelum tahun 2010, hilirisasi minyak sawit Indonesia sebagian besar terjadi di negara-negara importir minyak sawit. Kondisi tersebut mengakibatkan Indonesia sangat tergantung pada pasar minyak sawit dunia dan nilai tambah produk hilir sawit justru dinikmati negara-negara importir. Sekitar USD 32.8 Milyar setiap tahun nilai tambah hilir sawit dinikmati negara-negara importir (European Economic, 2016; PASPI, 2023).

Hilirisasi sawit di dalam negeri sebelumnya berjalan lambat. Kemajuan yang cukup pesat dan signifikan terjadi setelah tahun 2015, setelah diintegrasikannya kebijakan hilirisasi sawit domestik dengan kebijakan perdagangan internasional yakni pungutan ekspor minyak sawit. Tujuan utama hilirisasi sawit di Indonesia mencakup: (1) meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; (2) mengurangi ketergantungan Indonesia pada pasar minyak sawit dunia; (3) merubah komposisi ekspor Indonesia dari dominasi bahan mentah menjadi produk olahan (intermediate product dan finished product); dan (4) substitusi impor untuk produk-produk yang dapat digantikan oleh produk olahan dari sawit.

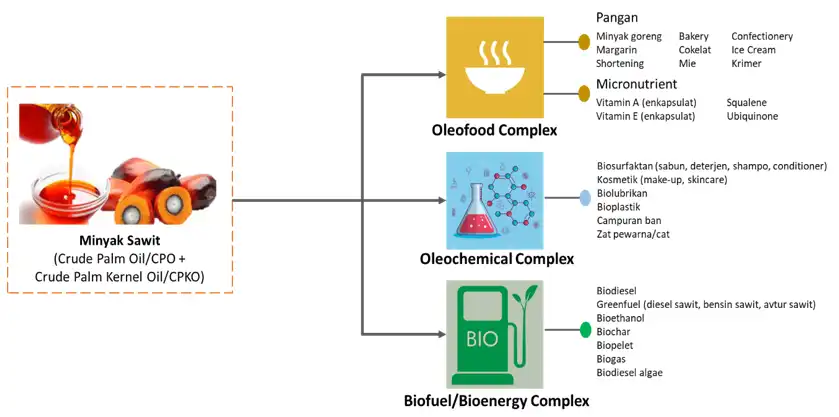

Secara umum hilirisasi minyak sawit yang sedang berlangsung di Indonesia dapat dikelompokkan atas tiga jalur hilirisasi (Sipayung, 2018; PASPI, 2023). Pertama, Jalur Hilirisasi Oleopangan (Oleofood Complex) yakni pendalaman industri-industri yang mengolah minyak sawit menjadi produk olahan minyak sawit (Refined Palm Oil) maupun industri-industri yang menghasilkan produk jadi berbasis minyak sawit (Palm Oil-Based Product) untuk pangan. Berbagai produk hilir oleopangan yang telah dihasilkan di Indonesia seperti minyak goreng sawit, margarin, shortening, ice cream, creamer, cocoa butter/specialty-fat dan lain-lain, maupun produk pharmaseutikal seperti vitamin A, vitamin E, Squalene, dan lain-lain.

Gambar 1. Perkembangan Harga Minyak Goreng Curah Domestik dan Minyak Goreng Curah (RBD Olein) Dunia (Sumber: MPOB, PIHPS, data diolah PASPI, 2023)

Kedua, Jalur Hilirisasi Oleokimia (Oleochemical Complex) yakni industri-industri yang mengolah minyak sawit untuk menghasilkan produk oleokimia dasar hingga pada produk oleokimia jadi. Dari hilirisasi jalur oleokimia ini dihasilkan oleokimia dasar seperti fatty acid, fatty alcohol, gliserin, hingga produk jadi (finished product) yang dikonsumsi oleh masyarakat (consumer goods) seperti detergen, sabun, shampo, toiletries/kosmetik dan lain lain. Dan Ketiga, Jalur Hilirisasi Biofuel/Bioenergi (Biofuel/Bioenergy Complex) yakni industri-industri yang mengolah/menggunakan minyak sawit untuk produk energi seperti biodiesel (FAME), biohidrokarbon (green diesel, green gasoline dan green avtur), biochar, biogas, dan lainya.

Hilirisasi sawit domestik tersebut (oleofood, oleochemical, biofuel/bioenergy) dapat dibedakan beberapa fase dan orientasi pasar produk yakni Substitusi Impor/konsumsi domestik (SI) dan Promosi Ekspor (PE). Kedua orientasi produk tersebut ditempuh pemerintah pada industri sawit. Hilirisasi sawit domestik yang ditargetkan pemerintah adalah untuk menghasilkan produk untuk menggantikan produk jadi (finished product) yang diimpor, kemudian bergerak dengan menggantikan produk setengah jadi (intermediate product) yang diimpor. Pada saat yang sama, diharapkan terjadi transformasi ekspor produk dari produk mentah (raw) ke ekspor produk setengah jadi (intermediate product), dan kemudian mengekspor produk jadi (finished product).

Hilirisasi domestik menghasilkan produk antara atau setengah jadi (intermediate product) yang masih diimpor (SI-1) dan produk jadi (finished product) yang masih diimpor (SI-2). Hilirisasi sawit juga didorong untuk menghasilkan produk ekspor, baik berupa produk antara/setengah jadi (PE-1) maupun produk akhir (PE-2).

Untuk produk SI-1 misalnya cocoa butter substitute/milk replacer (jalur oleopangan) dan biji bioplastik (jalur oleokimia). Sedangkan produk SI-2 yang dihasilkan oleh hilirisasi sawit antara lain cokelat, vitamin A dan vitamin E dari sawit (jalur oleopangan); bioplastik, biosurfaktan, biolubrikan (jalur oleokimia); serta biodiesel, bensin sawit, diesel sawit, avtur sawit (jalur biofuel/bioenergi). Sementara itu, produk PE-1 adalah semua produk antara dari sawit baik kelompok oleopangan, oleokimia maupun biofuel/bioenergi yang sudah diekspor. Sedangkan PE-2 adalah seluruh produk jadi yang telah diekspor baik produk jadi oleopangan, oleokimia, maupun biofuel.

Pengelompokan fase hilirisasi sawit domestik yang demikian diperlukan untuk melihat kemajuan industrialisasi/hilirisasi sawit domestik. Dalam konteks promosi ekspor, industrialisasi/hilirisasi yang berhasil adalah jika bergerak dari fase PE-1 (hilirisasi sawit domestik yang menghasilkan produk antara tujuan ekspor) ke fase PE-2 (hilirisasi yang menghasilkan produk jadi untuk ekspor). Sedangkan dalam konteks substitusi impor, industrialisasi bergerak dari fase SI-2 (hilirisasi yang menghasilkan produk jadi untuk mengganti impor produk jadi) ke SI-1 (hilirisasi yang menghasilkan produk antara untuk mengganti produk antara yang diimpor). Jika yang terjadi sebaliknya maka hilirisasi yang terjadi adalah suatu kemunduran atau deindustrialisasi.

Kebijakan Hilirisasi Sawit Domestik

Selain untuk mengukur kemajuan hilirisasi sawit domestik, pengelompokan fase hilirisasi tersebut juga diperlukan untuk mendesain kebijakan yang diperlukan untuk mendukung hilirisasi baik kebijakan perdagangan maupun kebijakan domestik. Tiga kebijakan yang signifikan dalam industri sawit adalah kebijakan pungutan ekspor (levy), reinvestasi dana pungutan ekspor ke industri sawit, dan kebijakan mandatori biodiesel yang makin intensif. Apakah kebijakan yang diterapkan pemerintah tersebut telah mendukung hilirisasi sawit domestik?

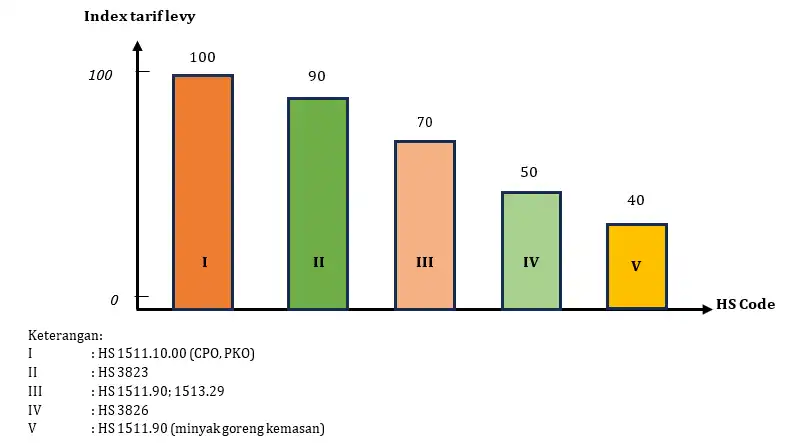

Sejak tahun 2015, pemerintah telah memberlakukan kebijakan pungutan ekspor (export levy) untuk ekspor produk-produk sawit (PASPI Monitor, 2023d). Sepintas logika awam menganggap bahwa pajak ekspor akan merugikan ekspor. Namun dalam konteks hilirisasi sawit khususnya transformasi produk ekspor, pengenaan pajak ekspor belum tentu bersifat merugikan. Secara umum, tarif pungutan ekspor produk sawit yang diberlakukan sejak tahun 2015 sampai saat ini memiliki pola makin ke produk hilir maka semakin rendah tarif pungutan ekspornya (Gambar 2).

Gambar 2. Perbandingan Indeks Tarif Pungutan Ekspor CPO/PKO dan Produk Turunan

Tarif pungutan kelompok produk antara/setengah jadi (intermediate product) lebih tinggi daripada tarif pungutan kelompok produk jadi (finished product). Sedangkan secara nilai tambah, makin ke hilir, nilai tambah produk semakin besar. Kebijakan yang demikian jelas memberi insentif untuk percepatan hilirisasi sawit domestik. Dengan hilirisasi semakin ke hilir, pelaku usaha menikmati nilai tambah produk yang lebih besar sedangkan tarif ekspornya semakin kecil. Kebijakan tersebut mempercepat transformasi produk ekspor dari PE-0 ke PE-1 dan ke PE-2. Transformasi tersebut ditunjukkan dari komposisi ekspor produk sawit Indonesia yang mengalami perubahan dari dominasi bahan mentah (CPO+CPKO) menjadi dominasi ekspor barang setengah jadi (Refined Palm Oil) dan produk akhir (PASPI Monitor, 2023b).

Tarif pungutan ekspor yang lebih tinggi pada bahan mentah (CPO + PKO) menyebabkan ekspor CPO menurun. Namun dampak lainnya justru mempercepat pertumbuhan hilirisasi domestik dan ekspor. Setiap penurunan 5 persen ekspor CPO akan meningkatkan ekspor produk hilir sebesar 15 persen sehingga dapat meningkatkan devisa ekspor sebesar USD 7 Milyar per tahun (Husen et al., 2023).

Selain itu berbeda dengan pajak ekspor pada umumnya, hasil pungutan ekspor sawit tersebut direinvestasikan kembali ke industri sawit untuk meningkatkan kapasitas industri sawit maupun substitusi impor yakni dalam bentuk program peremajaan sawit rakyat, sarana prasarana, riset dan pengembangan, promosi dan advokasi, pendidikan SDM, serta insentif biodiesel untuk substitusi impor solar fosil (Sipayung, 2018; PASPI Monitor, 2023d).

Kebijakan pungutan ekspor tersebut juga diintegrasikan dengan kebijakan mandatori biodiesel yang makin lama makin intensif yakni dari hanya B-15 tahun 2015 meningkat menjadi B20 seluruh sektor tahun 2018, kemudian menjadi B30 tahun 2020 dan B35 tahun 2023. Kebijakan mandatori biodiesel ini merupakan kebijakan substitusi impor (SI-2) untuk mengurangi ketergantungan pada impor solar fosil, peningkatan nilai tambah domestik sekaligus dikaitkan dengan pengurangan emisi karbon sebagai bagian dari mitigasi climate change (PASPI Monitor, 2021b; PASPI, 2023; PASPI Monitor, 2023c).

Dalam konteks substitusi impor, pemerintah memilih untuk memberi insentif (yang dibiayai dari reinvestasi dana pungutan ekspor) untuk menyukseskan kebijakan mandatori biodiesel dibandingkan dengan memberlakukan tarif impor untuk impor solar. Seandainya tarif impor energi fosil diberlakukan (baik dalam kerangka substitusi impor maupun penurunan emisi) mungkin insentif biodiesel tidak diperlukan. Bahkan dalam konteks substitusi impor dan mempercepat hilirisasi produk substitusi impor di dalam negeri, pemberlakuan tarif impor pada produk energi fosil dan turunannya akan mempercepat hilirisasi di Indonesia.

Terlepas dari plus minus kebijakan pungutan ekspor dan mandatori biodiesel, keberhasilan hilirisasi sawit domestik selain mampu merubah komposisi ekspor sawit juga memperkuat posisi Indonesia dalam pasar minyak sawit dunia (PASPI Monitor, 2021a, 2022, 2023a, Husen et al., 2023). Selain manfaat makro (nasional) yang tercipta seperti mengurangi ketergantungan pada solar impor, menghemat devisa, dan menurunkan emisi, program mandatori biodiesel juga memberikan manfaat mikro (regional/lokal) melalui peningkatan PDRB daerah serta memperbaiki inklusifitas ekonomi pedesaan dan rumah tangga (Sahara et al., 2022; PASPI Monitor, 2023e).

Kesimpulan

Hilirisasi sawit domestik bertujuan diantaranya untuk menurunkan ketergantungan terhadap pasar dunia dan meningkatkan nilai tambah produk sehingga akan menciptakan “kue ekonomi” lebih besar yang dinikmati masyarakat Indonesia. Strategi hilirisasi sawit domestik yang diterapkan pemerintah terdiri atas kombinasi pengembangan tiga jalur hilirisasi (oleofood complex, oleochemical complex, biofuel/bioenergy complex) dan dua orientasi pasar sekaligus (promosi ekspor dan substitusi impor).

Kombinasi strategi hilirisasi sawit tersebut masing-masing terdiri atas dua fase industrialisasi yakni substitusi impor produk antara/setengah jadi (SI-1), substitusi impor produk jadi (SI-2), promosi ekspor produk antara/setengah jadi (PE-1), dan promosi ekspor produk jadi (PE-2). Kemajuan hilirisasi sawit domestik (industrialisasi) ditunjukkan apabila terjadi pergerakan dari PE-1 ke PE-2 dalam konteks promosi ekspor dan pergerakan dari SI-2 ke SI-1 dalam konteks substitusi impor.

Strategi hilirisasi sawit domestik tersebut juga didukung oleh kebijakan pemerintah. Tiga kebijakan hilirisasi sawit domestik yang dimaksud adalah kebijakan pungutan ekspor, kebijakan reinvestasi dana pungutan ekspor kembali ke industri sawit, dan kebijakan mandatori biodiesel.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kebijakan hilirisasi (kebijakan pungutan ekspor, kebijakan reinvestasi dana pungutan ekspor kembali ke industri sawit, dan kebijakan mandatori biodiesel) yang telah ditempuh oleh pemerintah sudah on the right track. Implementasi kebijakan tersebut menjadi insentif bagi pengembangan industri hilir sawit di dalam negeri. Paket kebijakan tersebut harus terus diimplementasikan secara konsisten, masif, dan progresif agar industrialisasi sawit di Indonesia mampu mencetak kemajuan signifikan yang ditunjukkan dengan pemenuhan kebutuhan domestik dari produk berbasis sawit untuk menggantikan produk impor dan peningkatan ekspor sawit yang didominasi produk jadi bernilai ekonomi lebih tinggi. Hal ini akan menciptakan “kue ekonomi” yang lebih besar untuk dinikmati oleh masyarakat Indonesia.

ACKNOWLEDGEMENT

Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dalam penyusunan artikel diseminasi dan policy brief ini.

Daftar Pustaka (Link)

- Husin S, Wijaya C, Ghafur HS, Machmud TMZ, Mardanugraha E. 2023. Trade Policies Support for Palm Oil Downstreaming in Indonesia. Jejak: Jejak Ekonomi dan Kebijakan. 16(2): 302-322.

- [PASPI] Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute. 2023. Mitos dan Fakta Industri Minyak Sawit Indonesia dalam Isu Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Global. Edisi Keempat. Bogor (ID): PASPI.\

- PASPI Monitor. 2021a. Kontribusi Devisa Sawit dalam Neraca Perdagangan Indonesia. Palm O’Journal: Analisis Isu Strategis Sawit. 2(15): 363-368.

- PASPI Monitor. 2021b. Multi Manfaat Kebijakan Mandatori Biodiesel Sawit. Palm O’Journal: Analisis Isu Strategis Sawit. 2(16): 369-376.

- PASPI Monitor. 2022. Devisa Sawit dan Neraca Perdagangan Indonesia 2021 Capai Rekor Tertinggi. Palm O’Journal: Analisis Isu Strategis Sawit. 3(2): 589-594.

- PASPI Monitor. 2023a. Kontribusi Sawit sebagai Sumber Devisa Utama dalam Lonjakan Surplus Perdagangan Indonesia Tahun 2022. Palm O’Journal: Analisis Isu Strategis Sawit. 4(3): 753-760.

- PASPI Monitor. 2023b. Kebijakan Hilirisasi Sawit Domestik Merubah Komposisi Ekspor Sawit Indonesia Periode Tahun 2015-2022. Artikel Diseminasi dan Policy Brief. 1(1).

- PASPI Monitor. 2023c. Peran Strategis Kebijakan Mandatori Biodiesel Sawit dalam Ekonomi Indonesia. Artikel Diseminasi dan Policy Brief. 1(3).

- PASPI Monitor. 2023d. Peranan Kebijakan Pungutan Ekspor Sawit dan BPDPKS dalam Industri Sawit Nasional. Artikel Diseminasi dan Policy Brief. 1(9).

- PASPI Monitor. 2023e. Dampak Mandatori Biodiesel bagi Perekonomian Daerah dan Pendapatan Rumah Tangga. Artikel Diseminasi dan Policy Brief. 1(10).

- Sahara, Dermawan A, Amaliah S, Irawan T, Dilla S. 2022. Economic Impacts of Biodiesel Policy in Indonesia: A Computable General Equilibrium Approach. Journal Economic Structures. 11: 1-22.

- Sipayung T. 2018. Politik Ekonomi Perkelapasawitan Indonesia. Bogor. IPB Press

- [USDA] United States Departement of Agriculture. 2023. Oilseed: World Market and Trend December 2023.