Resume

Kemitraan pada perkebunan sawit telah berhasil membuka akses petani untuk memasuki bisnis perkebunan sawit hingga menciptakan perkembangan perkebunan sawit rakyat yang revolusioner. Saat ini, pemerintah telah memformulasikan model baru kemitraan dengan mengkonversi kewajiban korporasi perkebunan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat setara dengan kegiatan usaha produktif. Namun untuk mencapai perkembangan perkebunan sawit yang lebih revolusioner di masa depan, dibutuhkan inovasi model kemitraan yang juga revolusioner yakni korporasi membantu perkebunan sawit rakyat untuk mengembangkan koperasi petani sawit rakyat dengan unit usaha integrasi hulu-hilir.

Pendahuluan

Indonesia telah berhasil menjadi produsen terbesar minyak sawit (CPO+PKO) dunia sejak tahun 2006, setelah sebelumnya posisi tersebut ditempati Malaysia (PASPI, 2023). Publikasi terbaru USDA (2023) mencatat sekitar 59 persen produksi minyak sawit dunia periode 2022/2023 merupakan sumbangan Indonesia. Selain itu, minyak sawit dunia juga berhasil menjadi minyak nabati utama dunia (USDA, 2023). Artinya Indonesia bukan hanya sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia, namun sekaligus juga menjadi produsen minyak nabati terbesar di dunia.

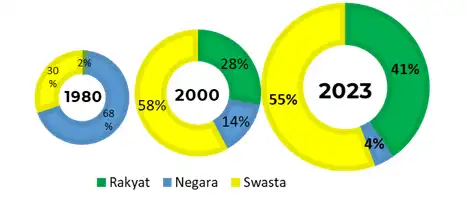

Dibalik prestasi Indonesia tersebut, perkebunan sawit rakyat mengambil peran penting dalam industri sawit nasional. Hal tersebut ditunjukkan dari perkebunan sawit rakyat yang meningkat relatif pesat. Pangsa luas areal kebun sawit rakyat meningkat dari hanya sekitar 2 persen (1980) menjadi 41 persen (2023). Perkembangan perkebunan sawit rakyat yang demikian dapat dikategorikan sebagai suatu revolusi yang setara dengan green revolution.

Jika menilik catatan sejarah, pelaku usaha perkebunan sawit di Indonesia sebelum tahun 1980 hanya terbatas pada korporasi baik pemerintah (BUMN PTPN) dan swasta. Petani rakyat tidak dianggap mampu menjadi salah satu aktor perkebunan sawit nasional. Hal tersebut didukung oleh pandangan para ahli terkait petani dinilai tidak memiliki kemampuan (secara finansial, skill, teknologi) untuk mengusahakan dan mengembangkan perkebunan kelapa sawit.

Namun pandangan para ahli tersebut keliru, mengingat saat ini petani sawit rakyat menjadi aktor yang memiliki luas kebun sawit terbesar kedua di Indonesia. Bahkan luas perkebunan sawit rakyat di Indonesia lebih luas dibandingkan dengan luas kebun sawit Malaysia sebagai produsen minyak sawit terbesar kedua di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa kebun sawit rakyat Indonesia merupakan kebun petani terbesar di dunia.

Perkembangan luas perkebunan sawit rakyat yang cukup revolusioner tersebut sangat menarik untuk didiskusikan. Oleh karena itu, artikel ini akan mendiskusikan perkembangan kemitraan pada perkebunan sawit rakyat di Indonesia. Diskusi juga dilanjutkan dengan isu kemitraan mutakhir dan inovasi pengembangan kemitraan perkebunan sawit rakyat Indonesia ke depan.

KEMITRAAN CIKAL BAKAL REVOLUSI PERKEBUNAN SAWIT RAKYAT

Perkebunan sawit di Indonesia secara komersial mulai dikembangkan sejak tahun 1911 dan mengalami masa pasang surut selama masa kolonial, masa kemerdekaan, dan Pemerintahan Orde Lama. Sebelum tahun 1980, pelaku perkebunan sawit hanya dilakukan oleh korporasi BUMN PTPN dan swasta. Hal ini dikarenakan akses serta penguasaan modal, teknologi, manajemen dan pasar yang diperlukan bagi bisnis perkebunan sawit umumnya jauh dari jangkauan para petani pada waktu itu. Adanya keterbatasan tersebut menyulitkan petani secara individu untuk memasuki bisnis perkebunan kelapa sawit.

Untuk mengatasi keterbatasan dan sekaligus memfasilitasi petani masuk ke bisnis perkebunan sawit, Pemerintah Indonesia mengembangkan inovasi ekosistem berupa kebijakan dan kelembagaan kerjasama antara petani dengan korporasi (negara dan swasta) yang disebut sebagai kemitraan.

Salah satu bentuk kemitraan tersebut adalah model Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Dalam kemitraan (pola Perkebunan Inti Rakyat/PIR), korporasi (negara dan swasta) bertindak sebagai inti, sedangkan petani sekitarnya adalah plasma. Tugas dan tanggung jawab korporasi inti antara lain membangun kebun-kebun calon plasma, mempersiapkan, membina kemampuan calon plasma, membimbing plasma dalam memelihara dan mengelola kebun, serta menampung hasil kebun plasma. Dengan mekanisme tersebut, selanjutnya diharapkan terjadi replikasi pola inti-plasma yang lebih luas.

Pengembangan model kemitraan pada perkebunan sawit dimulai pada tahun 1977. Pada tahun tersebut, Pemerintah Indonesia berkolaborasi dengan World Bank, Asian Development Bank (ADB), Germany Government Donor Agency (KfW), dan International Fund for Agricultural Development (IFAD) untuk membangun proyek NES (Nucleus Estate and Smallholders) atau PIR. Keberhasilan uji coba NES/PIR (I-IV) tersebut, kemudian mengilhami untuk pengembangan berbagai model/pola kemitraan pada perkebunan kelapa sawit Indonesia (Badrun, 2010; Sipayung, 2012, 2018; Kasryno, 2015; PASPI, 2022, 2023).

Setidaknya terdapat lima model kemitraan pada perkebunan sawit di Indonesia yakni (PASPI, 2023): Pertama, Pola PIR Khusus dan PIR Lokal dimulai sejak tahun 1980. Program tersebut merupakan kelanjutan dari proyek PIR yang mendapat dukungan pembiayaan dari World Bank. Pola PIR Khusus dan PIR lokal dikaitkan dengan program pengembangan ekonomi lokal/daerah.

Kedua, Pola PIR Transmigrasi (PIR-Trans) dikembangkan sejak tahun 1986 dikaitkan dengan program transmigrasi. PIR-Trans mengembangkan pola kerjasama antara korporasi perkebunan negara dan swasta sebagai inti dengan masyarakat transmigran sebagai plasma. Ketiga, Pola PIR Koperasi Primer Para Anggota (PIR-KPPA) yang dimulai sejak tahun 1996. Pola ini dikembangkan untuk mengintegrasikan pengembangan perkebunan sawit dengan koperasi. Korporasi perkebunan sawit negara dan swasta berperan sebagai inti, sedangkan petani sawit yang tergabung dalam koperasi berperan sebagai plasma.

Keempat, Pola Kemitraan yang dikembangkan sejak tahun 1999. Melalui pola ini, korporasi perkebunan sawit negara dan swasta harus mengalokasikan minimum 20 persen dari total area perkebunannya untuk pengembangan kebun masyarakat. Model ini dapat berupa pengelolaan kebun satu siklus dalam satu manajemen oleh perusahaan perkebunan, atau dapat juga berupa BOT (Build, Operation and Transfer) yang kemudian dikonversikan kepada para petani. Kelima, Kebijakan Kemitraan Revitalisasi Perkebunan (Revit-Bun) yang dikembangkan sejak tahun 2006. Dalam kebijakan tersebut, pemerintah menyediakan fasilitas kredit (subsidi bunga kredit) yang dikaitkan dengan pengembangan energi nabati dan revitalisasi perkebunan.

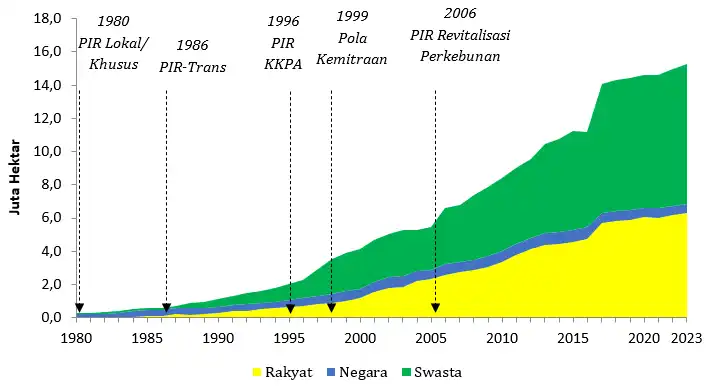

Berbagai pola kemitraan tersebut menjadi pintu masuk (entry point) keikutsertaan rakyat dalam perkebunan sawit nasional (Pamin, 1998; Badrun, 2010; Sipayung, 2012). Dengan dukungan kebijakan pemerintah pusat dan daerah (desentralisasi) baik melalui implementasi berbagai model PIR dan kemitraan maupun dukungan tata kelola perizinan, telah berhasil mengakselerasi perkembangan perkebunan sawit di Indonesia (Gambar 1).

Gambar 1. Pembangunan Sekolah oleh Perusahaan Perkebunan Sawit Negara (PTPN)

Dalam kemitraan inti-plasma pada lima model tersebut, jumlah petani plasma sebetulnya tidak terlalu besar yakni hanya sekitar 20 persen dari luas areal sawit rakyat. Namun keberhasilan PIR tersebut terbukti memiliki triggering effect yang tinggi melalui diseminasi pengetahuan kultur teknis budidaya sawit dan membangun kepastian pasar Tandan Buah Segar (TBS) melalui ketersediaan pasar (Pabrik Kelapa Sawit/PKS milik korporasi). Hal ini merangsang dan meyakinkan petani lain (di luar plasma) untuk masuk dan berinvestasi pada perkebunan sawit secara mandiri yang kemudian dikenal dengan petani swadaya (independent smallholder).

Perkebunan sawit rakyat menunjukkan perkembangan yang relatif pesat dan cepat. Selama periode tahun 1980-2023, pangsa perkebunan kelapa sawit rakyat meningkat dari hanya sekitar 2 persen menjadi 41 persen (Gambar 2). Luas perkebunan sawit rakyat juga menunjukkan peningkatan yakni dari hanya 6 ribu hektar menjadi 6.3 juta hektar pada periode tersebut.

Gambar 2. Perkembangan Pangsa Perkebunan Sawit Rakyat di Indonesia (Sumber: Ditjenbun, 2023)

Data Ditjenbun (2023) juga menunjukkan produksi sawit rakyat juga mengalami peningkatan yang revolusioner yaitu dari hanya sekitar 770 ton tahun 1980 meningkat menjadi 1.9 juta ton tahun 2000 dan terus meningkat menjadi 16.3 juta ton tahun 2023. Jika dihitung proporsinya, peningkatan produksi minyak sawit rakyat meningkat sekitar 2,400 persen selama periode 1980-2000 dan lebih dari 750 persen selama periode 2000-2023.

Peningkatan produksi minyak sawit khususnya pada perkebunan sawit rakyat bukan hanya dikategorikan sebagai perubahan revolusioner yang biasa karena pencapaiannya melebihi pencapaian green revolution dunia. Selama 20 tahun green revolution dunia berlangsung (1965-1980), peningkatan produksi padi yang dicapai hanya 84 persen dan gandum 162 persen (Byerlee et al., 2017). Sedangkan produksi minyak sawit dari perkebunan sawit rakyat tersebut mencapai 750-2,400 persen selama periode tahun 1980-2023. Bukankah perkebunan sawit rakyat di Indonesia lebih revolusioner dari green revolution?

INOVASI KEMITRAAN MENJADI SOLUSI

Kebijakan kemitraan PIR dan berbagai model variasinya yang dikembangkan pemerintah Indonesia dapat dikategorikan sebagai kebijakan sukses dan memiliki triggering effect yang besar dalam menciptakan revolusi perkebunan kelapa sawit rakyat (Sipayung, 2018; PASPI Monitor, 2021). Revolusi perkebunan sawit rakyat tersebut juga telah menjadi sumber mata pencaharian bagi 2.5 juta rumahtangga petani dan sekitar 10 juta orang anggota keluarga petani sawit dan menjadi lokomotif ekonomi bagi pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja, hingga mengentaskan kemiskinan di kawasan pedesaan (PASPI, 2014, 2023; World Growth, 2011; TNP2K, 2019; Edwards, 2019; PASPI Monitor, 2023d).

Namun di balik prestasi dan kontribusinya tersebut, berbagai masalah sedang melilit sawit rakyat. Produktivitas yang masih rendah, legalitas lahan dan kebun sawit (Safitri dan Rosyani, 2014; Anggraeny et al., 2016; PASPI Monitor, 2024), infrastruktur kebun yang buruk, tidak tersedianya pembiayaan replanting (Andriati, 2011; Safitri dan Rosyani, 2014; Ruf dan Burger, 2015; Anggraeny et al., 2016; PASPI Monitor, 2023f); bargaining position di pasar yang lemah, dan berbagai masalah kelembagaan (Andriati, 2011).

Inovasi kemitraan diharapkan dapat mencetak prestasi baru bagi perkembangan perkebunan sawit rakyat yang lebih revolusioner sekaligus mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh petani sawit rakyat saat ini.

Pemerintah Indonesia telah melakukan inovasi kemitraan perkebunan sawit sejak tahun 2007. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 26 Tahun 2007, pemerintah mewajibkan korporasi membangun kebun untuk masyarakat minimum 20 persen dari total luas yang diusahakan. Aturan tersebut diwajibkan bagi korporasi perkebunan kelapa sawit yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP atau IUP-Budidaya) yang terbit setelah tahun 2007. Kewajiban korporasi untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat juga tercantum pada UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya Pasal 58.

Selain Peraturan Menteri Pertanian dan UU Perkebunan, terdapat kebijakan lain yang mengatur pembangunan kebun masyarakat oleh korporasi perkebunan sawit sebagai bentuk kemitraan. Kebijakan yang dimaksud antara lain (PASPI Monitor, 2024) yakni UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Peraturan Menteri ATR/BPN No. 7 Tahun 2017; dan Peraturan Menteri LHK No. 51 Tahun 2016.

Keterbatasan lahan baru dan pemberlakukan Inpres No. 5 Tahun 2019 tentang moratorium pembukaan areal kebun sawit baru, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan korporasi tidak dapat melaksanakan kemitraan melalui pembangunan kebun sawit baru bagi masyarakat sekitar. Selain itu, pembukaan areal perkebunan kelapa sawit baru juga berpotensi menimbulkan masalah lingkungan (seperti konversi hutan, lahan gambut, dan lahan pangan/pertanian lainnya, biodiversity loss) dan masalah sosial (seperti konflik agraria dan pelanggaran HAM) sehingga bisa semakin memperburuk citra sawit dan menjadikan minyak sawit digolongkan sebagai high-risk commodity di Uni Eropa (PASPI Monitor, 2022, 2023a,, 2023b, 2023c, 2023e).

Kondisi di atas menjadi tantangan dalam implementasi kewajiban untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Hal ini menunjukkan dibutuhkan alternatif model kemitraan lain pada perkebunan sawit rakyat yang lebih sustainable dan inklusif.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah memformulasi bentuk lain dari kemitraan yang terakomodir dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan teknis pada PP No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, dan Peraturan Menteri Pertanian No. 18 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat (PASPI, 2023). Ketiga regulasi tersebut tetap mewajibkan korporasi perkebunan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat seluas 20 persen dari luas IUP. Namun, kewajiban kemitraan tersebut dapat juga dikonversikan setara kegiatan usaha produktif seperti kegiatan pada subsistem hulu, subsistem kegiatan budidaya, subsistem hilir, subsistem penunjang, fasilitas kegiatan peremajaan, dan lain-lain.

Dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Pertanian No. 18 Tahun 2021, dirinci kegiatan subsistem sebagai konversi kemitraan pembangunan kebun masyarakat. Misalnya pada kegiatan subsistem hulu, konversi kegiatannya antara lain pengurusan dan penerbitan legalitas dan status lahan serta fasilitas pembentukan poktan/koperasi kemitraan/koperasi kebun masyarakat sekitar. Pada kegiatan budidaya, konversi kegiatannya dalam bentuk bantuan kultur teknis, penyediaan input produksi, dan pembangunan/pemeliharaan sarana di dalam kebun. Pada subsistem penunjang, konversi kegiatannya dalam bentuk pembangunan sarpras atau pengangkutan. Demikian juga pada subsistem hilir, bentuk konversi kegiatan antara lain penyediaan sarana kegiatan pemanenan, pengolahan, dan pemanfaatan limbah hasil perkebunan.

Berbagai alternatif inovasi model kemitraan ini dinilai lebih rasional karena dapat mengakomodir petani sawit swadaya sekitar yang jumlahnya lebih banyak dan selama ini belum mendapatkan perhatian yang serius. Selain itu, variasi model kemitraan ini juga dinilai lebih bersifat taylor made yang spesifik pada kebutuhan. Implementasi model kemitraan baru ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang selama ini dihadapi oleh perkebunan sawit rakyat sekaligus dapat meningkatkan produktivitas dan sustainability.

Model baru kemitraan dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 18 Tahun 2021 dinilai mampu menjadi solusi atas tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh perkebunan sawit rakyat. Namun jika ingin kembali menorehkan prestasi perkembangan perkebunan sawit rakyat yang revolusioner, dibutuhkan inovasi kemitraan yang juga revolusioner. Model kemitraan yang dimaksud adalah korporasi membantu perkebunan sawit rakyat untuk “naik kelas” dengan cara membentuk koperasi petani sawit rakyat dengan unit usaha integrasi hulu-hilir (PASPI Monitor, 2023g).

Pengupayaan koperasi petani sawit rakyat untuk ikut masuk pada industri hulu dan hilir merupakan bagian proses industrialisasi. Melalui koperasi, petani sawit dapat menikmati nilai tambah (added value) yang lebih besar karena tidak hanya mendapatkan profit dari harga jual TBS namun juga dari produk hilir (seperti Industrial Palm Oil sebagai bahan baku green fuel sawit, minyak goreng, atau Minyak Makan Merah). Pengembagan koperasi petani sawit yang terintegrasi hulu-hilir menjadi model kemitraan yang lebih advanced yang diharapkan mampu membawa perkebunan sawit rakyat mencapai revolusi baru yakni produktivitas tinggi, memiliki daya saing yang tinggi, lebih sustainable, lebih mandiri dengan bargaining position yang kuat, dan kesejahteraan yang semakin meningkat.

KESIMPULAN

Kemitraan pada perkebunan sawit telah berhasil membuka akses petani untuk memasuki bisnis perkebunan sawit. Setidaknya terdapat lima bentuk model kemitraan yakni: (1) PIR Khusus dan PIR Lokal (1980-1985); (2) PIR Transmigrasi (1986-1995); (3) PIR Kredit Koperasi Primer untuk para anggotanya (1996); (4) Kemitraan (1999); dan (5) Pola Kemitraan PIR Revitalisasi Perkebunan (2006). Berbagai bentuk kemitraan tersebut mampu menjadi trigger pengembangan perkebunan sawit rakyat yang relatif cepat dan revolusioner hingga mengalahkan capaian green revolution dunia tahun 1965-1985.

Pemerintah telah memformulasikan model baru kemitraan dengan mengkonversi kewajiban korporasi perkebunan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat setara dengan kegiatan usaha produktif seperti kegiatan pada subsistem hulu, subsistem kegiatan budidaya, subsistem hilir, subsistem penunjang, fasilitas kegiatan peremajaan, dan lain-lain. Model ini dinilai lebih rasional karena dapat mengakomodir petani sawit swadaya sekitar dan lebih bersifat taylor made yang spesifik menyelesaikan permasalahan yang selama ini dihadapi oleh perkebunan sawit rakyat.

Namun untuk mencapai perkembangan perkebunan sawit yang lebih revolusioner di masa depan, dibutuhkan inovasi model kemitraan yang juga revolusioner yakni korporasi membantu perkebunan sawit rakyat untuk mengembangkan koperasi petani sawit rakyat dengan unit usaha integrasi hulu-hilir. Implementasi model kemitraan yang lebih advanced ini diharapkan mampu membawa perkebunan sawit rakyat mencapai revolusi baru yakni produktivitas tinggi, memiliki daya saing yang tinggi, lebih sustainable, lebih mandiri dengan bargaining position yang kuat, dan kesejahteraan yang semakin meningkat.

ACKNOWLEDGEMENT

Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dalam penyusunan artikel jurnal ini.

Daftar Pustaka (Link)

- Andriati WIGP. 2011. Penguatan Aspek Kelembagaan Program Revitalisasi Perkebunan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Plasma. Jurnal Agro Ekonomi. 29(2):169-190.

- Anggraeny S, Mulyono P, Sadono D. 2016. Partisipasi Petani dalam Replanting di Provinsi Jambi. Jurnal Penyuluhan. 12(1): 1-14.

- Badrun M. 2010. Lintasan 30 Tahun Pengembangan Kelapa Sawit. Direktorat Jenderal Perkebunan. Kementerian Pertanian RI.

- Byerlee D, WP Falcon, RL Naylor. 2017. The Tropical Oil Crop Revolution Food, Feed, Fuel, and Forests. Oxford University Press.

- [Ditjenbun] Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Perdagangan. 2023. Buku Statistik Perkebunan 2021-2023.

- Edwards RB. 2019. Export Agriculture and Rural Poverty: Evidence from Indonesian Palm Oil. Working Paper Dartmouth College.

- Kasryno F. 2015. The Economic Impacts of Palm Oil in Indonesia. The High Carbon Stock Science Study 2015.

- Pamin K. 1998. A Hundred and fifty years of oil palm development in Indonesia: From the Bogor Botanical Garden to the Industry. Proceedings 1998 International Oil Palm Conference: Commodity of The Past, Today and The Future: 3-25.

- [PASPI] Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute. 2014. The Sustainability of Indonesian Palm Oil Industry Its role in: Economic Growth, Rural Development, Poverty Reduction, and Environmental Sustainability. Bogor (ID): PASPI.

- [PASPI] Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute. 2022. Analisis Komparasi Kemajuan Sosial, Ekonomi & Ekologi Antara “Desa Sawit” Vs “Desa Non-Sawit” di Indonesia. Bogor (ID): PASPI.

- [PASPI] Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute. 2023. Mitos dan Fakta Industri Minyak Sawit Indonesia dalam Isu Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Global. Edisi Keempat. Bogor (ID): PASPI.

- PASPI Monitor. 2021. Kemitraan Lahirkan Revolusi Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat. Palm O’ Journal Analisis Isu Strategis Sawit. 1(21): 403-408.

- PASPI Monitor. 2022. Menyikapi Kebijakan Anti Deforestasi Uni Eropa pada Minyak Sawit. Palm Oil Journal Analysis of Palm Oil Strategic Issues. 3 (21): 721-726.

- PASPI Monitor. 2023a. European Deforestation-Free Regulation: Kebijakan Anti Deforestasi yang Makin Boros Deforestasi dan Emisi Global. Journal of Analysis Palm Oil Strategic Issues. 4(4): 761-766.

- PASPI Monitor. 2023b. Pilihan Strategis Industri Sawit Nasional Merespon Kebijakan European Union Deforestation-free Regulation (EUDR). Journal of Analysis Palm Oil Strategic Issues. 4(5): 767-776.

- PASPI Monitor. 2023c. Dampak Ekonomi European Union Deforestation Free Regulation (EUDR) pada Industri Sawit Nasional. Journal of Analysis Palm Oil Strategic Issues. 4(6): 777-781.

- PASPI Monitor. 2023d. Perkebunan Sawit: Ruralisasi Ekonomi dan Integrasikan Ekonomi Desa-Kota. Journal of Analysis Palm Oil Strategic Issues. 4(12): 821-826.

- PASPI Monitor. 2023e. European Union Deforestation Free Regulation on Supply Chain (EUDR) Ciptakan Risiko Ketidakpastian Industri Sawit. Journal of Analysis Palm Oil Strategic Issues. 4(13): 827-832.

- PASPI Monitor. 2023f. Masalah Sawit Rakyat dan Kebutuhan Paket Kebijakan Peremajaan Sawit Rakyat Sebagai Solusi. Artikel Diseminasi dan Policy Brief. 1(4).

- PASPI Monitor. 2023g. Pengembangan Minyak Makan Merah Berbasis Koperasi Petani sebagai Solusi Penguatan Sawit Rakyat dan Peningkatan Social Welfare. Artikel Diseminasi dan Policy Brief. 1(6).

- PASPI Monitor. 2024. Kerugian Ekonomi Ketidakpastian Hukum dan Legalitas Perkebunan Sawit. Artikel Diseminasi dan Policy Brief. 1(19).

- Ruf F, Burger K. 2015. Planting and Replanting Tree Crops Smallholders’ Investment Decision.

- Safitri D, Rosyani LA. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Petani Terhadap Peremajaan Kelapa Sawit. Sosio Ekonomika Bisnis. 17:45-56.

- Sipayung T. 2012. Ekonomi Agribisnis Minyak Sawit. Bogor: IPB Press

- Sipayung T. 2018. Politik Ekonomi Perkelapasawitan Indonesia. Bogor: Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute.

- [TNP2K] Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 2019. Ringkasan Kebijakan: Industri Kelapa Sawit, Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan.

- [USDA] United States of Departement Agricultural. 2023. Oilseed: World and Market Trade Annual Report.

- World Growth. 2011. The Economic Benefit of Palm Oil to Indonesia.