Indonesia merupakan salah satu negara dengan lahan gambut terluas di dunia. Pemanfaatan lahan gambut di sektor pertanian merupakan hal normal dan sudah dilakukan oleh banyak negara. Namun, isu sawit dalam lahan gambut yang dilakukan industri kelapa sawit menuai banyak problematika. Artikel ini akan mengulas isu-isu yang terkait dengan keberadaan kelapa sawit dalam lahan gambut di Indonesia.

Daftar Isi

Mitos 6-17 Indonesia memiliki lahan gambut terluas di dunia sehingga perlu dipertahankan sebagai penyimpan stok karbon global

Lahan gambut terbentuk dari tumpukan bahan berupa seresah organik tanaman (biomasa) yang terurai pada kondisi jenuh air, dimana laju penambahan/produksi material organik lebih cepat daripada laju peruraiannya. Lahan gambut memiliki fungsi hidrologis karena mampu menyimpan air tanah dalam jumlah yang sangat besar dan karbon stok yang tinggi akibat dari besarnya kandungan komponen organik dalam lahan tersebut.

Lahan gambut tersebar di berbagai negara dunia baik di negara iklim tropis maupun negara iklim sub-tropis/temperate, namun terdapat perbedaan tipe tanah gambut pada kedua iklim tersebut.

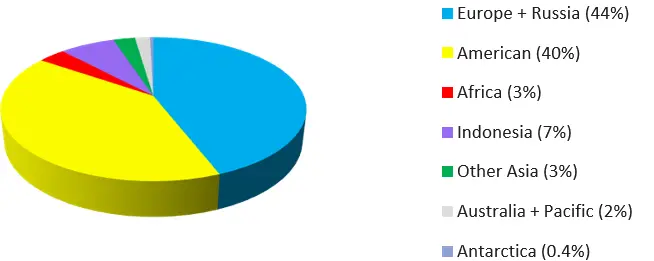

Berdasarkan data Wetland International, luas lahan gambut global adalah 381.4 juta hektar yang tersebar (Gambar 1) di kawasan Eropa dan Rusia (44 persen), Amerika (40 persen), Afrika (3 persen), Indonesia (7 persen), Asia lainnya (3 persen), Australia dan Pasifik (2 persen), serta Antartika (0.4 persen). Sedangkan jika diurutkan berdasarkan negara dengan luas gambut dari yang terbesar hingga terkecil adalah

- Rusia (137.5 juta hektar),

- Kanada (113.4 juta hektar),

- Amerika Serikat (22.4 juta hektar),

- dan Indonesia (18.5 juta hektar).

Gambar 1 : Distribusi Lahan Gambut Global Periode Tahun 1990-2008 (Sumber: Joosten, 2009; Wetland International, 2008)

Studi Ritung et al. (2019) menyebutkan luas lahan gambut Indonesia sebesar 13.4 juta hektar. Perbedaan data Wetland Internasional (2018) dan Ritung et al. (2019) tersebut disebabkan karena kemungkinan adanya perbedaan perlakuan atas lahan pasang surut, dimana sebagian besar lahan pasang surut di Indonesia bukan lahan gambut.

Dengan data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia bukan pemilik lahan gambut terbesar dunia meskipun termasuk dalam empat besar negara yang memiliki lahan gambut terluas di dunia. Tentu saja lahan gambut perlu dilestarikan melalui perlindungan (hutan lindung gambut) maupun pemanfaatan dengan memperhatikan azas-azas berkelanjutan (gambut budidaya).

Referensi :

- Joosten H. 2009. The Global Peat Land CO2 Picture: Peat Land Status and Emission in all Countries of The World. Tersedia pada: https://unfccc.int/sites/default/files/draftpeatlandco2report.pdf

- Ritung S, E Suryani, E Yatno, Hikmatullah, K Nugroho, Sukarman, RE Subandiono, C. Tafakresnanto, Suratman, H Hidayat, D Sudradjad, U Suryana, W Supriyatna, A Hartadi. 2019. Peta Gambut Indonesia Skala 1:50.000. Edisi Desember 2019. Jakarta (ID): Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian RI.

Mitos 6-18 Indonesia merupakan negara yang paling besar mengkonversi lahan gambut menjadi lahan pertanian

Pemanfaatan lahan gambut global untuk berbagai tujuan telah lama terjadi bahkan seumur dengan peradaban pertanian global. Meningkatnya populasi penduduk dan pesatnya pembangunan serta makin terbatasnya lahan mineral, menyebabkan masyarakat di berbagai negara memanfaatkan lahan gambut untuk pertanian dan sektor lain.

Berdasarkan data Wetland International (2008), sebagian besar (sekitar 80 persen) lahan gambut dunia dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan hanya 20 persen digunakan untuk hutan gambut (lindung). Kawasan yang memanfaatkan gambut untuk pertanian adalah kawasan Afrika (65 persen), Amerika (75 persen), Eropa (67 persen) dan Asia (89 persen).

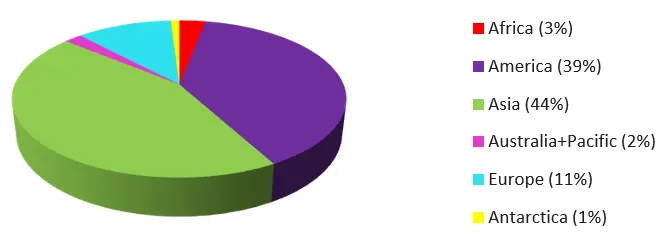

Luas gambut yang dimanfaatkan untuk pertanian dunia sebesar 296.3 juta hektar (Gambar 21) yang sebagian besar berada di kawasan Asia (44 persen), kemudian kawasan Amerika (39 persen) dan Eropa (11 persen). Sedangkan sisanya berada di kawasan Afrika (3 persen), Australia dan Pasifik (2 persen), serta Antartika (1 persen).

Gambar 2 : Distribusi Gambut Pertanian Global (Sumber: Joosten, 2009)

Jika diuraikan berdasarkan negara, Rusia adalah negara yang paling besar memanfaatkan lahan gambutnya untuk sektor pertanian. Luas lahan gambut Rusia mencapai 137 juta hektar dan sekitar 94 persen (130 juta hektar) lahan gambutnya digunakan untuk sektor pertanian. Amerika Serikat juga menggunakan sekitar 55 persen dari 22 juta hektar lahan gambutnya atau sekitar 12.4 juta hektar untuk sektor pertanian.

Data Wetland International juga menunjukkan sekitar 12.5 juta hektar lahan gambut Indonesia adalah gambut sekunder atau degraded peat land yang telah mengalami kerusakan baik karena konversi menjadi sektor pertanian atau kebakaran (Joosten, 2009).

Badan Litbang Pertanian tahun 2008 (Agus dan Subiksa, 2008) menyebutkan lahan gambut Indonesia yang digunakan dan sesuai untuk sektor pertanian seluas 6.05 juta hektar. Senada dengan data tersebut, Ritung dan Sukarman (2016) menyebutkan bahwa potensi pengembangan pertanian di lahan gambut Indonesia sekitar 5.58 juta hektar. Kemudian Ritung et al., (2019) mengungkapkan sekitar 5.59 juta hektar lahan gambut Indonesia dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan.

Data-data di atas menunjukan bahwa pemanfaatan lahan gambut untuk pertanian terjadi pada hampir seluruh negara/kawasan yang memiliki lahan gambut, termasuk di Indonesia. Rusia dan Amerika Serikat tercatat sebagai negara yang paling banyak dalam memanfaatkan lahan gambut untuk sektor pertanian, bukanlah Indonesia.

Referensi :

- Agus F, Subiksa IGM. 2008. Lahan Gambut: Potensi untuk Pertanian dan Aspek lingkungan. Bogor (ID): Balai Penelitian Tanah. Badan Penelitian dan Pengembanga Pertanian.

- Joosten H. 2009. The Global Peat Land CO2 Picture: Peat Land Status and Emission in all Countries of The World. Tersedia pada: https://unfccc.int/sites/default/files/draftpeatlandco2report.pdf

- Ritung S, Sukarman. 2016. Kesesuaian Lahan Gambut untuk Pertanian. Bogor (ID): Balai Penelitian Tanah, Badan Penelitian dan Pengembanga Pertanian. Bogor.

- Ritung S, E Suryani, E Yatno, Hikmatullah, K Nugroho, Sukarman, RE Subandiono, C. Tafakresnanto, Suratman, H Hidayat, D Sudradjad, U Suryana, W Supriyatna, A Hartadi. 2019. Peta Gambut Indonesia Skala 1:50.000. Edisi Desember 2019. Jakarta (ID): Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian RI.

Mitos 6-19 Negara Uni Eropa melestarikan lahan gambutnya berbeda dengan Indonesia yang merusak gambut

Pemanfaatan lahan gambut di daratan Eropa telah berlangsung sejak awal peradaban, baik untuk pertanian maupun kegiatan lainnya, termasuk pemanfaatan gambut sebagai energi. Laporan Fuel Peat Industry in EU (VTT, 2005) menunjukkan lahan gambut di Eropa telah dimanfaatkan untuk pertanian (hortikultura) dan energi (Tabel 1).

Tabel 1 : Pemanfaatan Lahan Gambut di Eropa

| Pemanfaatan Lahan Gambut | Eropa |

|---|---|

| Fuel peat resources, ktoe | 1,655,500 |

| Annual peat use, ktoe | 3,635 |

| Annual horticultural peat production, million m3 | 10.6 |

| Number of peat producer | 651 |

| Number of machine and boiler manufactures | 41 |

| Number of peat fired power plants | 117 |

| Number of people getting heating energy from peat | 1,960,720 |

| Value of domestic trade, million euro | 426 |

| Value of international trade, million euro | 214 |

| Employment of fuel and horticultural peat production and fuel peat use, man years | 27,760 |

1) the number of boilers is 35 in 22 power plants in Estonia

Menurut World Energy Council (2013), Eropa adalah konsumen dan produsen peat fuel terbesar di dunia. Saat ini, setidaknya ada 117 pembangkit listrik dan 651 perusahaan produsen energi gambut yang tersebar di Finlandia, Irlandia, Swedia, Estonia, Latvia, Lithuania, dan negara Eropa lainnya. Perusahaan produsen tersebut menggunakan gambut untuk menghasilkan bahan bakar sebesar 1.65 juta Ktoe yang dapat memenuhi kebutuhan energi bagi 1.96 juta orang.

Kegiatan pengerukkan gambut menyebabkan hilangnya lahan gambut Eropa dengan luas sekitar 10.73 juta hektar (International Mire Conservation Group and International Peat Society, 2002; Wetland International, 2010). Kehilangan lahan gambut terbesar di kawasan Eropa (Tabel 4) terjadi di Rusia dengan luas sebesar 4.36 juta hektar, diikuti oleh Finlandia (1.65 juta hektar) dan Belanda (1.15 juta hektar).

Tabel 2 : Luas Gambut yang Hilang dari Daratan Eropa dan Rusia

| Negara | Luas Gambut yang Hilang (Ha)1 | % Gambut Hilang2 |

|---|---|---|

| Rusia | 4,359,000 | 18 |

| Finlandia | 1,657,100 | 17 |

| Belanda | 1,154,900 | 77 |

| Denmark | 872,400 | 87 |

| Polandia | 847,200 | 42 |

| Belarus | 702,800 | 24 |

| Swedia | 437,700 | 6 |

| Ukraina | 334,400 | 30 |

| Inggris | 188,700 | 10 |

| Switzerland | 171,200 | 86 |

| Total Eropa | 10,725,400 | 21 |

1. Wetlands International (2010)

2. International Mire Conservation Group and International Peat Society (2002)

Data tersebut menunjukkan bahwa negara-negara Eropa melakukan eksploitasi gambut dan mengabaikan aspek kelestarian. Luasnya lahan gambut yang hilang dari daratan Eropa membuktikan bahwa Eropa tidak menjaga kelestarian lahan gambut. Sebaliknya, Indonesia yang hanya memiliki lahan gambut seluas 13.4 juta hektar, dimana 41 persen dimanfaatkan untuk pertanian perkebunan dan sisanya (59 persen) ditetapkan sebagai kawasan lindung gambut.

Mitos 6-20 Perkebunan kelapa sawit di lahan gambut meningkatkan emisi GRK

Aktivitas pembangunan dan pengembangan perkebunan kelapa sawit di lahan gambut mendapatkan kritikan tajam dari NGO dan pegiat lingkungan nasional maupun internasional. Pegiat lingkungan tersebut beranggapan bahwa pembukaan areal lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit hingga proses budidaya sawit akan berkontribusi pada peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK), mengingat lahan gambut kaya carbon stock. Mereka juga menuduh bahwa perkebunan kelapa sawit di lahan gambut Indonesia dan Malaysia sebagai kontributor (emitter) yang menyumbang emisi karbon yang besar (PASPI Monitor, 2020n).

Kehadiran perkebunan kelapa sawit di lahan gambut justru menjadi bagian dari restorasi gambut yang berkelanjutan karena mengadopsi budidaya lahan gambut yang berkelanjutan. Pemanfaatan gambut tergantung pada pengelolaan air. Gambut terbentuk dalam suasana anaerob (reduktif). Bila dibuka dan dibuat saluran drainase maka lapisan gambut di bagian atas menjadi bersifat aerob (oksidatif) dan mudah terdekomposisi menghasilkan CO2 yang teremisikan ke udara sebagai emisi CO2 netto. Emisi CO2 tersebut dapat ditekan dengan cara mempertahankan gambut di lapisan atas yang selalu dalam keadaan lembab (Marwanto et al., 2019).

Total CO2 yang diemisikan dari permukaan lahan berasal dari respirasi autotrof (respirasi akar) dan respirasi heterotrof. Besaran CO2 yang dilepaskan dari respirasi akar sangat tergantung pada umur tanaman. Untuk tanaman kelapa sawit yang berumur 6 tahun, CO2 yang berasal dari respirasi akar sekitar 30 persen (Dariah et al., 2014) dari total respirasi tanah.

Sedangkan untuk tanaman kelapa sawit yang berumur 14-15 tahun, CO2 yang dilepaskan dari respirasi sekitar 74 persen (Sabiham et al., 2014). Total CO2 yang diemisikan dari permukaan tanah sebagian besar diserap kembali oleh tanaman, sisanya diemisikan ke atmosfer sebagai emisi CO2 neto. Jumlah CO2 yang diserap kembali oleh tanaman lebih besar dari jumlah CO2 yang dilepaskan dari respirasi akar.

Perkebunan kelapa sawit mampu menghasilkan volume stok biomassa dan stok karbon pada lahan gambut seiring dengan meningkatnya umur tanaman (Chan, 2002). Senada dengan studi tersebut, studi Sabiham (2013) menunjukkan bahwa stok karbon bagian atas lahan gambut makin meningkat seiring dengan makin bertambahnya umur tanaman kelapa sawit. Stok karbon pada hutan gambut sekunder mencapai 57.3 ton per hektar, sementara stok karbon pada perkebunan kelapa sawit berumur 14-15 tahun mencapai 73 ton per hektar.

Sementara itu, black campaign yang selama ini disebarkan oleh NGO anti sawit yang menuduh alih fungsi lahan gambut untuk budidaya perkebunan kelapa sawit dapat menyebabkan peningkatan emisi GRK adalah tuduhan yang keliru. Justru sebaliknya, berdasarkan berbagai penelitian mengungkapkan bahwa pemanfaatan lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit dengan tata kelola yang baik, ternyata dapat menurunkan emisi (fluxes) lahan gambut.

Tabel 3 : Emisi CO2 Perkebunan Kelapa Sawit di Lahan Gambut Menurut Berbagai Penelitian

| Land Use Peat land | Emisi (ton CO2/ha/tahun) | Peneliti |

|---|---|---|

| Hutan gambut primer | 78.5 | Melling et al., (2007) |

| Hutan gambut sekunder | 127.0 | Hadi et al., (2001) |

| Kelapa sawit gambut | 57.6 | Melling et al., (2007) |

| Kelapa sawit gambut | 55.0 | Melling et al., (2005) |

| Kelapa sawit gambut | 54.0 | Hooijer et al (2006) |

| Kelapa sawit gambut | 54.0 | Murayama dan Bakar (1996) |

| Kelapa sawit gambut | 38.0 | Melling & Henson (2009) |

| Kelapa sawit gambut | 31.4 | Germer & Sauaerborn (2008) |

| Kelapa sawit gambut (musim kemarau) | 16.1 | Sabiham et al., (2021) |

| Kelapa sawit gambut (musim hujan) | 20.4 | Sabiham et al., (2021) |

Emisi GRK hutan gambut sekunder (degraded peat land) berkisar 127 ton CO2/hektar/tahun (Hadi et al., 2001). Dengan menanam kelapa sawit di lahan gambut, emisi GRK berkurang menjadi 31-58 ton CO2/hektar/tahun (Murayama dan Baker, 1996; Melling et al., 2005, 2007; Hooijer et al., 2006; Germer dan Sauaerborn, 2008; Melling dan Henson, 2009). Artinya merubah hutan gambut sekunder menjadi perkebunan kelapa sawit dapat menurunkan emisi CO2.

Penelitian lebih detail dilakukan oleh IPB University (Sabiham et al., 2021) mengukur emisi CO2 yang dilepaskan ke atmosfer dari perkebunan kelapa sawit di lahan gambut pada musim kemarau dan musim hujan. Pada musim kemarau, emisi CO2 sebesar 16.1 ton CO2/hektar/tahun, sedangkan CO2 yang diserap tanaman sebesar 60.6 ton CO2/hektar/tahun sehingga Net Carbon Sink (NCS) pada musim kemarau sebesar 54.6 ton CO2/hektar/tahun.

Pada musim hujan, emisi CO2 yang dilepaskan ke atmosfer dari perkebunan kelapa sawit di lahan gambut sebesar 20.4 ton CO2/hektar/tahun. Sedangkan CO2 yang diserap kelapa sawit pada musim hujan sebesar 23.7 ton CO2/hektar/tahun. Dengan demikian, NCS perkebunan kelapa sawit di lahan gambut pada musim hujan sebesar 3.3 ton CO2/hektar/tahun.

Fakta – fakta empiris tersebut menjadi bukti bahwa tuduhan pihak anti sawit terhadap perkebunan kelapa sawit di lahan gambut adalah tidak benar. Kehadiran perkebunan kelapa sawit di lahan gambut tidak menyebabkan peningkatan emisi GRK gambut. Bahkan perkebunan kelapa sawit di lahan gambut adalah Net Carbon Sink.

Referensi :

- Chan CK. 2002. Oil Palm Carbon Sequestration and Carbon Accounting: Our Global Strength. Dipresentasikan pada seminar R&D for competitive edge in the Malaysian Oil Palm Industry Malaysian Palm Oil Association (MPOA).

- Dariah A, S Marwanto, F Agus. 2014. Root and Peat-Based CO2 Emission from Oil Palm Plantation. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change. 19(6):831-843. https://doi.org/doi 10.1007/ s11027-013- 9515-6

- Hadi A, Haridi M, Inubushi K, Purnomo E, Razie F and Tsuruta H. 2001. Effects of Land-Use Change on Tropical Peat Soil on the Microbial Population and Emission of Greenhouse Gases. Microbes and Environments. 16(2): 79-86. https://doi.org/10.1264/jsme2.2001.79

- Hooijer A, Silvius M, Worsten H. Page S. 2006. Peat CO2 Assesment of CO2 Emmission from Drained Peatland in SE Asia. Delf Hydraulics Report Q39. Tersedia pada: http://np-net.pbworks.com/f/Hooijer,%20Silvius%20et%20al%20(2006)%20PEAT%20CO2%20Assement%20of%20CP2%20emissions%20from%20d rained%20wetlands%20in%20SE%20Asia.pdf

- Marwanto S, Sabiham S, Funakawa S. 2019. Importance of CO2 Production in Subsoil Layers of Drained Tropical Peatland Under Mature Oil Palm Plantation. Soil and Tillage Research. 186: 206-2013. http://dx.doi.org/10.1016/j.still.2018.10.021

- Melling L, Goh KJ, Hatanto R. 2007. Comparison Study Between GHG Fluxes from Forest and Oil Palm Plantation on Tropical Peat Land of Serawah Malaysia. Dipresentasikan pada International on Oil Palm and Environment di Bali, Indonesia.

- Melling L, Hatano R, Goh KJ. 2005. Soil CO2 Flux from Ecosystem in Tropical Peat Land of Serawak. Malaysia. Tellus B: Chemical and Physical Meterology. 57(1): 1-11. https://doi.org/10.3402/tellusb.v57i1.16772

- Murayama S, Baker ZA. 1996. Decomposition of Tropical Peat Soils. Decomposition Kinetic of Organic Matter of Peat Soils. Japan Agricultural Research. 30: 145-151.

- PASPI Monitor. 2020n. Utilization of Peatland Indonesia Vs Europe. Palm Oil Journal Analysis of Palm Oil Strategic Issues. 1(11): 61-68.

- Sabiham S, Marwanto S, Watanabe T, Funakawa S, Sudadi U, Agus F. 2014. Estimating the Relative Contributions of Root Respiration and Peat Decomposition to the Total CO2 Flux from Peat Soil at an Oil Palm Plantation in Sumatra, Indonesia. Tropical Agriculture and Development. 58(3):87-93.

- Sabiham S. 2013. Sawit dan Lahan Gambut dalam Pembangunan Kebun Kelapa Sawit di Indonesia. Bogor (ID): Himpunan Gambut Indonesia.