Beberapa tahun terakhir, industri sawit sering dikaitkan sebagai penyebab polusi tanah dan air oleh aktivis-aktivis lingkungan hidup. Namun tuduhan tersebut sampai sekarang tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat. Dalam artikel ini, PASPI akan membahas isu-isu terkait polusi tanah dan air, serta bagaimana faktanya.

Materi Isu Sawit dalam Polusi Tanah dan Air

- Mitos 6-23 Polusi Tanah/Air yang dihasilkan minyak sawit lebih besar dibandingkan minyak nabati lain

- Mitos 6-24 Kelapa sawit adalah tanaman yang boros air sehingga Menyebabkan kekeringan

- Mitos 6-25 Biofuel sawit lebih boros dalam penggunaan air dibandingkan tanaman biofuel lainnya

- Mitos 6-26 Perkebunan kelapa sawit menyebabkan lahan menjadi tandus

Mitos 6-23 Polusi Tanah/Air yang dihasilkan minyak sawit lebih besar dibandingkan minyak nabati lain

Tiga minyak nabati utama dunia yakni minyak sawit, minyak kedelai, dan minyak rapeseed, memiliki karakteristik agronomi yang berbeda. Kelapa sawit merupakan tanaman minyak nabati tropis, tergolong sebagai perennial plant dengan siklus produksi (life span) selama 25-30 tahun, berukuran besar, dan memiliki tingkat produktivitas minyak yang tinggi. Sementara kedelai dan rapeseed umumnya tanaman sub-tropis, tanaman musiman dengan tingkat produktivitas minyak yang relatif rendah dibandingkan tanaman kelapa sawit.

show moreDalam proses produksi minyak nabati, tanaman tersebut menggunakan input produksi yaitu pupuk Nitrogen (N), Fosfat (P2O5), dan pestisida. Berdasarkan data FAO (2013) untuk menghasilkan setiap ton minyak nabati, penggunaan pupuk dan pestisida diantara ketiga tanaman minyak nabati ternyata berbeda-beda (Tabel 1).

Tabel 1 : Perbandingan Penggunaan Input dan Polutan yang Dihasilkan untuk Menghasilkan Satu Ton Minyak Nabati

| Indikator | Minyak Sawit | Minyak Kedelai | Minyak Rapeseed |

|---|---|---|---|

| Penggunaan Input Produksi | |||

| Nitrogen (kg/ton minyak) | 47 | 315 | 99 |

| Phosphate (kg/ton minyak) | 8 | 77 | 42 |

| Pestisida/Herbisida (kg/ton minyak) | 2 | 29 | 11 |

| Polusi Air/Tanah | |||

| N (kg/ton minyak) | 5 | 32 | 10 |

| Phospor P2O5 (kg/ton minyak) | 2 | 23 | 13 |

| Pestisida/Herbisida (kg/ton minyak | 0.4 | 23 | 9 |

Secara umum untuk setiap ton minyak nabati yang dihasilkan, tanaman kedelai lebih banyak menggunakan pupuk (Nitrogen dan Phosphate) dan pestisida dibandingkan tanaman rapeseed maupun kelapa sawit. Penggunaan pupuk dan pestisida pada tanaman rapeseed juga lebih tinggi dibandingkan kelapa sawit. Secara keseluruhan, tanaman kelapa sawit adalah tanaman minyak nabati yang lebih sedikit menggunakan pupuk dan pestisida untuk setiap ton minyak nabati yang dihasilkan.

Pupuk dan pestisida yang diaplikasikan pada tanaman tidak semua terserap oleh tanaman. Sebagian terbuang sebagai emisi atau polutan yang mencemari tanah dan air yang beresiko mencemari kehidupan biota tanah maupun perairan. Penggunaan pupuk nitrogen anorganik menjadi salah satu sumber emisi NO2 di sektor pertanian (FAO, 2020; PASPI Monitor, 2020a; Olivier et al., 2022).

Untuk setiap ton minyak nabati yang dihasilkan (Tabel 1), polutan dari residu pupuk dan pestisida pada tanaman kedelai lebih tinggi dibandingkan dengan pada tanaman rapeseed dan kelapa sawit. Diantara ketiga tanaman tersebut, kelapa sawit merupakan tanaman minyak nabati yang paling rendah menghasilkan polutan akibat penggunaan pupuk dan pestisida.

Data-data di atas menunjukkan bahwa sumber minyak nabati yang paling rendah menghasilkan polutan adalah minyak sawit. Kemudian disusul oleh minyak rapeseed dan minyak kedelai. Dalam rangka penyediaan minyak nabati dunia, idealnya (the first best condition) adalah memilih tanaman minyak nabati dengan zero pollutant. Sayangnya proses produksi minyak nabati dengan zero pollutant dari pupuk dan pestisida hampir tidak ada di planet bumi. Sehingga pilihan yang tersedia adalah tanaman minyak nabati yang minimum polutan yakni minyak sawit.

Referensi :

- [FAO] Food Agricultural Organization. 2013. Biofuels and Sustainability Chalanges: A Global Assessment of Sustainability Issues, Trends and Policies for Biofuels and Related Feedstocks. Tersedia pada: https://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=XF2015000712

- [FAO] Food Agricultural Organization. 2020. Agricultural Emission by Country [internet]. Tersedia pada: http://www.fao.org/faostat/en/#data/GT

- Olivier JGJ, Schure KM, Peters JAHW. 2022. Trends in Global CO2 and Total Greenhouse Gas Emissions: 2021 Summary Report. Tersedia pada: https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2022-trends-in- global-co2-and-total-greenhouse-gas-emissions-2021-summary-report_4758.pdf

- PASPI Monitor. 2020a. Contribution of Indonesian Agricultural Toward Global Agricultural GHG Emissions. Palm Oil Journal Analysis of Palm Oil Strategic Issues. 1(08): 43-48.

Mitos 6-24 Kelapa sawit adalah tanaman yang boros air sehingga Menyebabkan kekeringan

Tanaman kelapa sawit sering dituding sebagai tanaman yang boros air. Sehingga pengembangan perkebunan kelapa sawit diisukan membuat daerah yang bersangkutan kekeringan. Isu tersebut sengaja disebarluaskan secara masif dan intensif untuk membangun opini bahwa kekeringan yang sering terjadi di berbagai belahan bumi dan daerah adalah akibat perkebunan kelapa sawit.

show moreFenomena terjadinya kekeringan di berbagai belahan bumi/negara merupakan bagian dari dampak perubahan iklim global. Luas perkebunan kelapa sawit dunia pada tahun 2021 hanya sekitar 25 juta hektar atau 0.16 persen dari total luas daratan dunia, sangat kecil untuk mempengaruhi ekosistem dunia. Kekeringan yang terjadi di berbagai negara seperti Eropa, Amerika, Afrika, dan lain-lain, tidak berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit. Sama seperti sektor lain, perkebunan kelapa sawit dunia juga merupakan korban dari kekeringan dan bukan sebagai penyebab.

Semua tumbuhan memerlukan air. Besar kecilnya kebutuhan air dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain besar kecilnya tanaman. Tumbuhan yang lebih besar pastilah memerlukan air yang lebih banyak dibandingkan tumbuhan kecil. Namun terkait efisiensi atau boros, tumbuhan kecil belum tentu lebih efisien dalam menggunakan air dibandingkan tanaman besar. Untuk membandingkannya perlu menggunakan indikator yang sebanding (apple to apple).

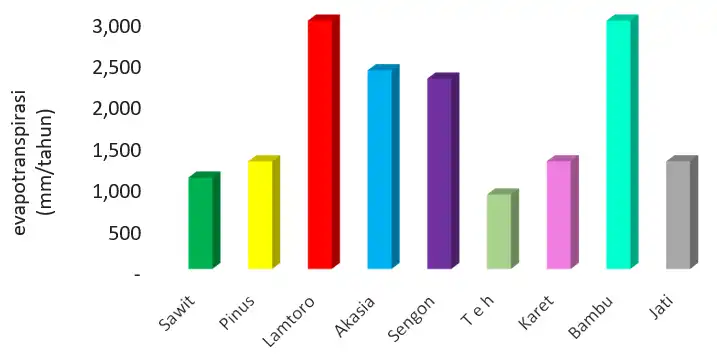

Coster (1938) meneliti kebutuhan air dengan menggunakan indikator evapotranspirasi tanaman (Gambar 1). Studi tersebut menemukan bahwa bambu dan lamtoro tergolong boros air dengan kebutuhan sekitar 3,000 mm per tahun. Kebutuhan air pada akasia sebesar 2,400 mm per tahun, sengon sebesar 2,300 mm per tahun, serta pinus dan karet sekitar 1,300 mm per tahun. Sedangkan kebutuhan air pada kelapa sawit hanya sekitar 1,104 mm per tahun.

Gambar 1 : Perbandingan Kebutuhan Air Pada Tanaman Kelapa Sawit Versus Tanaman Lain (Sumber: Coster, 1938)

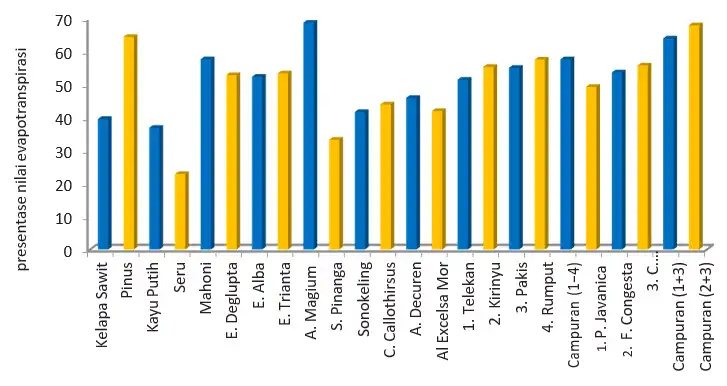

Jika dilihat porsi curah hujan yang dimanfaatkan oleh kelapa sawit, Pasaribu et al. (2012) menemukan bahwa persentase curah hujan yang digunakan oleh perkebunan kelapa sawit sebesar 40 persen dari curah hujan tahunan (Gambar 2). Persentase tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan tanaman mahoni (58 persen) dan pinus (65 persen).

Gambar 2 : Persentase Volume Curah Hujan Tahunan yang Digunakan Kelapa Sawit Versus Tanaman Hutan (Sumber: Pasaribu et al., 2012)

Selama ini tanaman pinus, akasia dan sengon populer dijadikan sebagai tanaman hutan baik dalam program reboisasi maupun hutan tanaman industri. Tanaman kehutanan tersebut ternyata relatif boros menggunakan air. Sementara tanaman kelapa sawit yang selama ini dituduhkan boros air, ternyata jauh lebih hemat dibandingkan tanaman hutan tersebut, bahkan sawit juga lebih hemat air dibandingkan dengan tanaman karet.

Selain menggunakan indikator evapotranspirasi, perbandingan kebutuhan air pada pada komoditas pertanian juga dapat mengunakan konsep “water footprint”. Konsep tersebut dapat didefinisikan sebagai total volume air (freshwater) yang digunakan komoditas pertanian untuk memproduksi suatu produk.

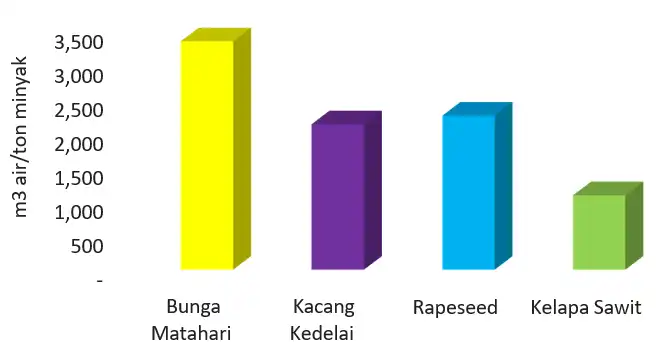

Tanaman minyak nabati dengan water footprint terbesar (Gambar 3) adalah bunga matahari (3,366 m3/ton), kemudian disusul oleh rapeseed (2,271 m3/ton) dan kedelai (2,145 m3/ton). Sementara itu, water footprint pada kelapa sawit hanya sebesar 1,098 m3/ton, atau paling rendah dibandingkan tanaman minyak nabati utama dunia (Mekonnen dan Hoekstra, 2010; Safitri et al., 2018).

Gambar 3 : Perbandingan Water Footprint antara Minyak Sawit Versus Minyak Nabati Lainnya (Sumber: Mekonnen dan Hoekstra, 2010)

Hasil penelitian para ahli tersebut menyatakan bahwa tanaman kelapa sawit justru termasuk tanaman yang relatif hemat menggunakan air dibandingkan tanaman hutan maupun tanaman minyak nabati utama dunia. Fakta empiris tersebut sekaligus menjawab isu yang selama ini disebarkan oleh pihak anti sawit beserta jejaringnya di berbagai negara, yang menuduh kelapa sawit sebagai tanaman yang rakus air.

Tanaman kelapa sawit bukan hanya hemat air, tetapi juga memiliki mekanisme untuk melestarikan konservasi tanah dan air. Kelapa sawit berasal dari Afrika yang iklimnya tidak melimpah air sehingga memiliki kemampuan beradaptasi hemat air. Kelapa sawit memiliki sistem adaptasi ekofisiologi melalui struktur morfologi berupa struktur pelepah daun pohon yang berlapis (Turner dan Gilbanks, 1974; Harahap, 2006; Harry et al., 2016) dan sistem perakaran serabut massif, luas, dan dalam yang membentuk sistem biopori alamiah (Harahap, 2007; Harianja, 2009).

Biopori tersebut makin banyak seiring dengan makin dewasa umur tanaman. Biopori alamiah berperan dalam meningkatkan kemampuan perkebunan kelapa sawit untuk menyerap/menahan air (water holding capacity) melalui peningkatan penerusan (infiltrasi) air hujan ke dalam tanah sehingga mengurangi aliran air permukaan (run-off) dan menyimpan cadangan air di dalam tanah.

Dengan struktur morfologi tersebut, kelapa sawit memiliki kemampuan untuk menghemat air dan menyimpan cadangan air sehingga tidak menyebabkan kekeringan. Menurut penelitian Allen et al. (1998) dan Rusmayadi (2011) mengungkapkan bahwa kapasitas menyimpan air pada lahan sawit lebih baik dibandingkan tanaman karet sehingga kandungan air tanah pada lahan perkebunan kelapa sawit lebih tinggi dibandingkan lahan perkebunan karet.

Mengacu pada konsep multifungsi pertanian (Huylenbroeck et al., 2007), perkebunan kelapa sawit memiliki blue function/services atau fungsi kelestarian hidrologi (Harahap, 2007). Fungsi hidrologi yang melekat pada perkebunan kelapa sawit ditunjukkan melalui dua mekanisme alamiah yakni mekanisme sistem perakaran pada tanaman kelapa sawit sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan mekanisme struktur pelepah daun.

Fungsi konservasi tanah dan air perkebunan kelapa sawit terjadi melalui mekanisme struktur pelepah daun yang berlapis sehingga mampu menaungi lahan (canopy cover) mendekati 100 persen setelah dewasa. Struktur pelepah daun yang demikian berfungsi melindungi tanah dari pukulan langsung air hujan sehingga dapat meminimumkan erosi tanah melalui water run-off.

Fungsi konservasi hidrologis perkebunan kelapa sawit relatif sama dengan hutan (Tabel 2). Indikator evapotranspirasi, cadangan air tanah, penerusan curah hujan, laju infiltrasi dan kelembaban udara (iklim mikro) antara perkebunan kelapa sawit dengan hutan hujan tropis relatif sama.

Tabel 2 : Perbandingan Fungsi Tata Air antara Perkebunan Kelapa Sawit dan Hutan Tropis

| Indikator | Hutan Tropis | Perkebunan Kelapa Sawit |

|---|---|---|

| Evapotranspirasi (mm/tahun) | 1560-1620 | 1610-1750 |

| Cadangan air tanah s/d kedalaman 200 cm (mm) | 59-727 | 75-739 |

| Penerusan curah hujan ke permukaan tanah (%) | 85 | 87 |

| Laju infiltrasi lapisan solum 0-40 cm (ml/cm3/menit) | 30-90 | 10-30 |

| Kelembaban udara (%) | 90-93 | 85-90 |

Dengan uraian di atas, kiranya jelas bahwa tanaman kelapa sawit selain relatif hemat air juga memiliki fungsi konservasi tanah dan air serta pelestarian daur hidrologis. Fungsi tersebut berlangsung cukup panjang yakni sekitar 25 tahun sejak tanaman kelapa sawit ditanam hingga replanting.

Referensi :

- Allen. 1998. Crop Evapotranspiration-Guidelines for Computing Crop Water Requirements. Rome: FAO Irrigation and Drainage Paper No. 56.

- Coster C. 1938. Superficial Run-off and Erosion on Java. Tecnona. 31: 613- 728.

- Harahap EM. 2007. Peranan Tanaman Kelapa Sawit Pada Konservasi Tanah dan Air. Dipresentasikan dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar. Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara.

- Harry I, T Pambudi, Suwarto, S Yahya. 2016. Pengaturan Jumlah Pelepah untuk Kapasitas Produksi Optimum Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jaqc). Buletin Agrohorti. 4(1): 46-55.

- Harianja H. 2009. Infiltrasi Pada Berbagai Kelas Umur Tegakkan Kelapa Sawit. Medan (ID): Departemen Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara.

- Huylenbroeck GV, V Vandermulen, EM Penningen, A Verspecht. 2007. Multifunctionality of Agriculture: A Review Definition, Evidence and Instruments. Living Review in Landscape Research. 1(3). http://lrlr.landscapeonline.de/Articles/lrlr-2007-3/download/lrlr-2007-3Color.pdf

- Mekonnen MM, Hoekstra AY. 2010. The Water Footprint of Crops and Derived Crop Products. UNESCO-IHE Institute for Water Education. Tersedia pada: https://research.utwente.nl/files/59481249/Report47_WaterFootprint Crops_Vol1.pdf

- Pasaribu H, A Mulyadi, S Tarumun. 2012. Neraca Air di Perkebunan Kelapa Sawit di PPKS Sub-Unit Kalianta Kabun Riau [internet]. Tersedia pada: Ejournal.unri.ac.id/960-1908-1- SM.pdf.

- Rusmayadi G. 2011. Dinamika Kandungan Air Tanah di Areal Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet dengan Pendekatan neraca Air. Agroscientiae. 18 (2).

- Safitri L, Kautsar HV, Purboseno S, Suryanti S, Wulandari RK. 2018. Model Analisis Water Footprint TBS Sawit untuk Optimalisasi Produksi dan Early Warning System Kekeringan Perkebunan Kelapa Sawit. Dipublikasikan pada Laporan Grant Riset Sawit BPDPKS tahun 2018.

- Turner PD, RA Gillbanks. 1974. Oil Palm Cultivation and Management. Kuala Lumpur (MY): The Incorporated Society of Planters.

Mitos 6-25 Biofuel sawit lebih boros dalam penggunaan air dibandingkan tanaman biofuel lainnya

Penggunaan air pada sektor pertanian menjadi salah satu topik diskusi global. Konsumsi air global telah meningkat hampir tujuh kali lipat dibandingkan satu abad yang lalu (Gleick, 2000) dan sektor pertanian merupakan sektor dengan konsumsi terbesar air tawar (freshwater) global yakni dengan pangsa sebesar 85 persen (Hoekstra dan Chapagain, 2007).

show moreBerkaitan dengan hal tersebut, biofuel berbasis minyak sawit juga kerap diisukan sebagai bahan baku biofuel yang tidak ramah lingkungan yakni boros dalam menggunakan air setiap output yang dihasilkan. Benarkah isu tersebut?

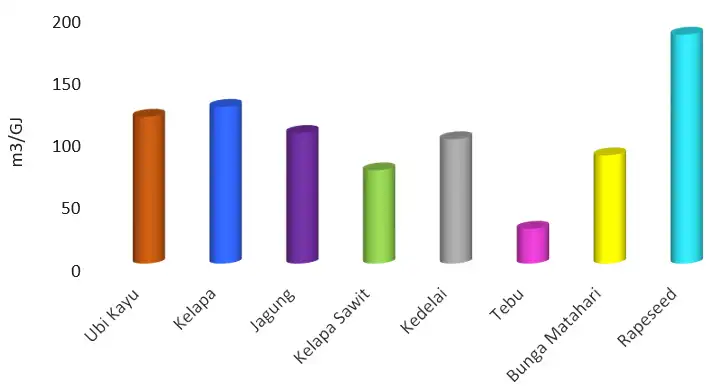

Untuk menjawab pertanyaan kritis tersebut, perlu melihat studi empiris berkaitan dengan perbandingan penggunaan air untuk memproduksi setiap satu Giga Joule (GJ) bioenergi. Studi Gerbens-Leenes et al. (2009) mengungkapkan bahwa kelapa sawit termasuk yang paling hemat (setelah tebu) dalam menggunakan air untuk setiap Giga Joule (GJ) bioenergi yang dihasilkan (Gambar 4).

Gambar 4 : Rataan Kebutuhan Air untuk Memproduksi Setiap Giga Joule Bioenergi (Sumber: Gerbens – Leenes et al., 2009)

Tanaman penghasil bioenergi yang paling rakus air adalah rapeseed, disusul oleh kelapa, ubi kayu, jagung, kedelai, dan bunga matahari. Untuk menghasilkan setiap Giga Joule bionergi (minyak), tanaman rapeseed memerlukan sebesar 184 m3 air. Sementara kelapa memerlukan air dengan rata-rata sebesar 126 m3. Tanaman ubi kayu sebagai penghasil etanol juga memerlukan air dengan rata-rata sekitar 118 m3. Sedangkan tanaman kedelai memerlukan rata-rata 100 m3 air. Tebu dan kelapa sawit ternyata paling hemat dalam menggunakan air untuk setiap bioenergi yang dihasilkan.

Berdasarkan data di atas, jelas bahwa kelapa sawit ternyata relatif hemat air dalam menghasilkan bioenergi. Untuk setiap Giga Joule bioenergi yang dihasilkan, kelapa sawit hanya menggunakan air sebanyak 75 m3.

Referensi :

- Gerbens-Leenes, Hoekstra P. Van der Meer, T. 2009: The Water Footprint of Energy from Biomass: a Quantitative Assessment and Consequences of an Increasing Share of Bioenergy Supply. Ecological Economics. 68 (4): 1052-1060.

- Gleick PH. 2000. The Changing Water Paradigm: A look at Twenty First Century Water Resources Development. Water International. 25 (1): 127-138.

- Hoekstra AY, Chapagain AK. 2007. Water Footprint of Nation: Water User by People as a Function of Their Consumption Pattern. Water Resources Management. 21(1): 35-48.

Mitos 6-26 Perkebunan kelapa sawit menyebabkan lahan menjadi tandus

Nalar umum (common sense) saja sangat mudah memahami bahwa tanaman apa pun di planet bumi ini berfungsi sebagai pelestarian lingkungan hidup. Tidak ada satu teori pun yang mengatakan tanaman itu merusak lingkungan. Gerakan tanam sejuta pohon sejak dahulu sering digerakkan oleh para pejabat termasuk aktivis lingkungan. Di negara-negara Arab yang banyak gurun, justru sedang berupaya menghijaukan dengan menanam tanaman termasuk tanaman palma yakni kurma.

show moreSejak tahun 1911, Indonesia telah mengembangkan perkebunan kelapa sawit yakni di Pulo Raja (Asahan, Sumatera Utara), Tanah Itam Ulu (Kabupaten Batubara, Sumatera Utara), dan Sei Liput (Aceh). Hingga 111 tahun kemudian, perkebunan kelapa sawit tersebut masih sama dan tidak berubah menjadi gurun. Tudingan bahwa perkebunan kelapa sawit menciptakan lahan tandus salah satunya terkait dengan tudingan bahwa tanaman kelapa sawit boros air dan menyebabkan kekeringan.

Banyak penelitian membuktikan bahwa biomassa merupakan salah satu komponen penting kesuburan lahan pada perkebunan kelapa sawit. Melalui proses fotosintesis, karbon dari atmosfer bumi diserap oleh perkebunan kelapa sawit. Kemudian melalui mekanisme biosequestrasi, karbon tersebut disimpan pada biomassa baik pada biomassa tanaman sawit itu sendiri (above ground biomass) maupun pada sistem perakaran bawah tanah (underground biomass) yang kemudian disimpan dalam karbon organik dan karbon anorganik tanah.

Chan (2002) menghitung besarnya biomassa dan stok karbon (above ground biomass) hasil carbon sequestration pada perkebunan kelapa sawit dengan variasi karbon stok berkisar 5.8 ton per hektar (pada tanaman belum menghasilkan) hingga 45.3 ton per hektar (pada umur tanaman 20-24 tahun) atau rata-rata sebesar 30 ton karbon per hektar (Tabel 3).

Tabel 3 : Volume Biomas dan Stok Karbon pada Perkebunan Kelapa Sawit

| Umur (Tahun) | Stok Biomas (ton/ha) | Stok Karbon (ton/ha) |

|---|---|---|

| 1-3 | 14.5 | 5.80 |

| 4-8 | 40.3 | 16.12 |

| 9-13 | 70.8 | 28.32 |

| 14-18 | 93.4 | 37.36 |

| 19-24 | 113.2 | 45.28 |

| 25 | 104.5 | 41.00 |

Pada Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), volume biomassa sekitar 14.5 ton per hektar, kemudian terus meningkat menjadi sekitar 113 ton per hektar pada usia tanaman 19-24 tahun. Biomasa tersebut sebagian besar kembali ke area perkebunan kelapa sawit baik pada selama proses pemeliharaan maupun pada masa replanting untuk menambah bahan organik lahan sehingga dapat meningkatkan kesuburan lahan.

Kusumawati et al. (2021) menemukan bahwa perkebunan kelapa sawit berumur satu tahun mengandung karbon stok sebesar 43.5 ton per hektar dan perkebunan kelapa sawit yang berumur 28 tahun memiliki karbon stok 74.7 ton per hektar. Studi Khasanah (2019) juga mengungkapkan bahwa rata-rata stok karbon pada biomassa di atas tanah pada perkebunan kelapa sawit Indonesia mencapai 40 ton per hektar.

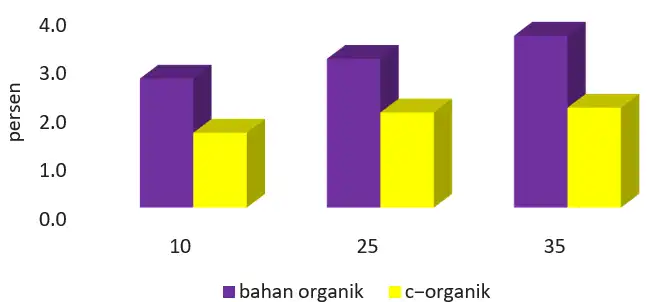

Kandungan biomassa yang makin meningkat bukan hanya terjadi pada biomassa di atas tanah (above ground biomass) tetapi juga di dalam tanah pada zona perakaran kelapa sawit (rhizosphere) yakni biopori-biopori perakaran kelapa sawit (Gambar 5).

Selain dari penambahan biomas tersebut, untuk mempertahankan kesuburan lahan juga dilakukan penambahan kesuburan lahan melalui pemupukan sesuai dengan umur dan produktivitas tanaman. Penanaman tanaman pelindung (legume cover crop) pada masa pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan/TBM (umur 0-4 tahun) juga memiliki fungsi untuk menambah kesuburan tanah (Prawirosukarto et al., 2005; Yasin et al., 2006).

Gambar 5 : Kandungan Bahan Organik dan C-Organik pada Zona Perakaran Kelapa Sawit Meningkat Dengan Bertambahnya Umur Tanaman Kelapa Sawit (Sumber: Harianja, 2009)

Jika biomassa perkebunan kelapa sawit meningkat dan dikembalikan ke tanah, ditambah dengan adanya fungsi konservasi tanah dan air serta pemberian pupuk yang baik, maka penurunan kesuburan tanah perkebunan kelapa sawit hingga menjadi gurun adalah sesuatu yang hampir tidak mungkin terjadi.

Referensi :

- Chan CK. 2002. Oil Palm Carbon Sequestration and Carbon Accounting: Our Global Strength. Dipresentasikan pada seminar R&D for competitive edge in the Malaysian Oil Palm Industry Malaysian Palm Oil Association (MPOA).

- Harianja H. 2009. Infiltrasi Pada Berbagai Kelas Umur Tegakkan Kelapa Sawit. Medan (ID): Departemen Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara.

- Kusumawati SA, Yahya S, Hariyadi, Mulatsih S, Istina IN. 2021. The Dynamic of Carbon Dioxide (CO2) Emission and Land Coverage on Intercropping System on Oil Palm Replanting Area. Journal of Oil Palm Research. 33(2): 267-277.

- Khasanah NM, V Noordwijk, H Ningsih, S Rahayu. 2019. Carbon Neutral? No Change in Mineral Soil Carbon Stock Under Oil Palm Plantations Derived from Forest or Non-Forest In Indonesia. Agriculture, Ecosystems and Environment. 211: 195–206

- Prawirosukarto S, Syamsuddin E, Darmosarkoro W, Purba A. 2005. Tanaman Penutup dan Gulma Pada Kebun Kelapa Sawit Buku I. Medan (ID): Pusat Penelitian Kelapa Sawit.

- Yasin S, Iwan D, Ade C. 2006. Pengaruh Tanaman Penutup Tanah dan Berbagai Umur Tanaman Sawit Terhadap Kesuburan Tanah Ultisol di Kabupaten Dharmasraya. Jurnal Solum. 3(1): 34-39.