Dalam Asta Cita Kabinet Merah Putih Pemerintahan Presiden Prabowo, menargetkan pencapaian ketahanan nasional yang mencakup swasembada pangan dan energi. Penempatan swasembada pangan dan energi sebagai bagian ketahanan nasional merupakan suatu paradigma dan kesadaran baru ketahanan nasional (national security) bahwa ketahanan pangan (food security) dan ketahanan energi (energy security) merupakan pilar penting dari ketahanan nasional.

Secara historis, ketahanan pangan (food security) dan ketahanan energi (energy security) di negara-negara berpenduduk besar sangat erat kaitannya dengan ketahanan nasional dan politik global. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Henry Kissinger, telah mengungkapkan pandangannya yakni “who controls the food supply control the people; who controls the energy can control whole continents; who controls money can control the world”.

Pengalaman sejarah Indonesia juga mengungkapkan bahwa stabilitas dan ketersediaan pangan (juga energi) akan menentukan stabilitas politik dan keamanan nasional. Jika pangan dan energi terganggu, dengan cepat akan merambat menjadi instabilitas ekonomi, sosial, politik, dan keamanan nasional.

Untuk kondisi Indonesia, dimana populasi penduduknya relatif besar, ketergantungan penyediaan pangan dan energi ke pasar internasional akan sangat berisiko tinggi. Selain ketersediaan pangan dan energi di pasar internasional belum tentu mencukupi sesuai kebutuhan, ketergantungan pangan dan energi pada negara lain dapat mempengaruhi kemandirian Indonesia di tengah politik global saat ini. Oleh karena itu, mengupayakan swasembada pangan dan energi sebagaimana mazhab Prabowonomics (PASPI Monitor, 2024g; 2024h) tersebut sangatlah tepat.

Dalam konteks membangun ketahanan pangan dan energi nasional, posisi Industri sawit nasional sangat penting. Industri sawit yang merupakan penghasil bahan pangan, energi, dan biomaterial menjadi bagian penting dari upaya membangun ketahan pangan dan energi nasional. Oleh karena itu, tulisan ini akan mendiskusikan bagaimana industri sawit berkontribusi pada ketahanan pangan dan energi.

Kontribusi Pada Ketahanan Pangan

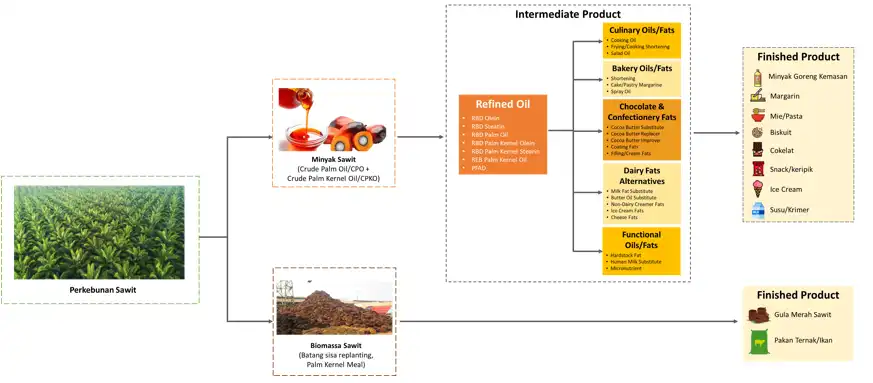

Industri sawit menghasilkan bahan-bahan pangan berbasis minyak sawit dan biomassa sawit dengan aplikasi yang luas dalam industri pangan (PASPI, 2023). Berbagai produk pangan dapat dihasilkan dari industri sawit (Gambar 1).

Dalam konteks kontribusi dalam ketahanan pangan dapat dilihat dari berbagai aspek ketahanan pangan seperti ketersediaan (availability) baik volume, mutu, tempat/ruang, dan waktu; keterjangkauan (affordability) baik secara fisik maupun ekonomi; serta keberlanjutan (sustainability) secara sosial, ekonomi dan lingkungan.

Gambar 1. Produk Pangan Berbasis Sawit sebagai Bagian Ketahanan Pangan

Pertama, volume produksi minyak sawit cukup besar bahkan terbesar di dunia. Produksi minyak sawit Indonesia tahun 2023 mencapai sekitar 54.8 juta ton terdiri atas Crude Palm Oil (CPO) 50 juta ton dan Palm Kernel Oil (PKO)sekitar 4.8 juta ton. Dengan besarnya volume produksi minyak sawit tersebut, penggunaan atau konsumsi minyak sawit domestik untuk produk pangan hanya sekitar 10.8 juta ton atau sekitar 20 persen dari produksi minyak sawit nasional.

Industri hilir sawit jalur pangan (oleofood complex) di dalam negeri juga telah lama berkembang seperti industri minyak goreng, industri margarin, industri specialty fat dan shortening, serta industri lainnya, dimana industri tersebut menghasilkan produk pangan yang dikonsumsi langsung oleh rumah tangga maupun konsumsi tak langsung melalui industri pangan dan sektor Horeca (Hotel, Restaurant, dan Cafe). Selama ini industri sawit (hulu dan hilir) telah menyediakan pangan minyak bagi 270 juta penduduk yang tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan industri sawit nasional juga telah lama menyediakan pangan minyak dunia atau feeding the world (PASPI Monitor, 2021a).

Kedua, industri sawit (hulu dan hilir) telah tersebar hampir seluruh daerah. Perkebunan sawit berada pada 26 provinsi dan lebih dari 250-an kabupaten di Indonesia. Sedangkan industri oleofood complex, termasuk jejaring perdagangannya hingga retailer, telah berada dan menjangkau hampir semua penduduk di Indonesia. Distribusi produksi bahan baku dan industri hilir yang demikian dapat memastikan (melalui mekanisme pasar) bahwa bahan produk pangan berbasis minyak sawit tersedia dan mudah dijangkau oleh setiap penduduk di seluruh Indonesia.

Ketiga, produksi pangan minyak sawit (hulu-hilir) tersedia sepanjang tahun dengan pasokan yang stabil. Produksi minyak sawit tidak mengenal musiman dan produksinya relatif merata dari bulan ke bulan sepanjang tahun dan dari tahun ke tahun sehingga memberi kepastian dan kenyamanan bagi masyarakat dimanapun berada. Produk pangan berbasis minyak sawit ini berbeda dengan produk pangan pada umumnya, dimana produksi bahan bakunya bersifat musiman.

Keempat, minyak sawit sebagai bahan pangan memiliki berbagai keunggulan seperti mengandung gizi unggul seperti vitamin A dan E, squalene, ubiquinone, asam lemak esensial, dan senyawa antioksidan lainya serta memiliki komposisi asam lemak jenuh dan tak jenuh yang relatif seimbang (PASPI, 2023). Kandungan tersebut menjadikan minyak sawit bukan hanya sumber energi (lemak) yang tinggi, namun juga sebagai bahan pangan bergizi (food-farmacy) dan dapat diaplikasikan untuk berbagai proses industri pangan.

Kelima, peran pangan berbasis minyak sawit yang umumnya tidak dikonsumsi secara tersendiri melainkan digunakan untuk mengolah berbagai bahan pangan karbohidrat (biji-bijian, umbi-umbian), protein (hewani), sayuran dan lain, dapat meningkatkan pemanfaatan bahan pangan lain dan mendorong diversifikasi konsumsi pangan.

Keenam, dari segi keterjangkauan (affordability), pangan berbasis minyak sawit seperti minyak goreng sawit merupakan minyak nabati yang paling terjangkau baik dari segi fisik maupun dari segi harga. Minyak sawit merupakan pangan minyak yang paling murah di Indonesia bahkan secara internasional (PASPI, 2023; PASPI Monitor, 2024c). Selain itu, proses produksi pangan minyak sawit dan perdagangannya yang melibatkan banyak penduduk dan dunia usaha kecil-menengah juga menciptakan pendapatan masyarakat sehingga juga meningkatkan affordability dari segi daya beli.

Keenam hal diatas jelas merupakan komponen penting untuk menyumbang pada ketahanan pangan nasional. Proses produksi, penggunaan yang luas dan konsumsi yang terjadi di setiap daerah menyumbang pada sistem ketahanan pangan daerah dan secara keseluruhan menyumbang pada ketahanan pangan nasional.

KETAHANAN ENERGI

Selain ketahanan pangan, industri sawit juga bagian penting dalam ketahanan energi (PASPI, 2023, PASPI Monitor, 2023c). Dari industri sawit diperoleh berbagai energi terbarukan (renewable energy) baik energi biogenerasi pertama (first generation bioenergy), bioenergi generasi kedua (second generation bioenergy), dan ), bioenergi generasi ketiga (third generation bioenergy). Ketiga generasi bioenergi dari sawit tersebut dapat menggantikan energi fosil.

Gambar 2. Bioenergi Berbasis Sawit sebagai Bagian Ketahanan Energi

Bioenergi generasi pertama yang dimaksud adalah pemanfaatan minyak sawit (CPO dan PKO) untuk energi seperti biodiesel, green diesel (solar sawit), green gasoline (bensin sawit), dan green jetfuel (avtur sawit). Pengolahan untuk menghasilkan green fuel sawit tersebut juga menghasilkan joint product berupa biogas yang dapat menjadi substitut gas alam/LNG.

Diantara produk bioenergi generasi pertama tersebut, biodiesel yang sudah dimanfaatkan secara meluas baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Kapasitas pabrik biodiesel di Indonesia saat ini telah mencapai sekitar 20 juta kiloliter dan dengan program mandatori biodiesel di Indonesia yang hingga tahun 2023 telah mencapai B35 (PASPI, 2023; PASPI Monitor, 2024f), telah berhasil mengurangi penggunaan solar fosil di Indonesia.

Selain biodiesel (FAME), potensi bioenergi lain yang dihasilkan minyak sawit masih tersedia. Kelapa sawit dapat dijuluki sebagai “pohon ajaib” karena asam lemaknya sangat mirip dengan susunan hidrokarbon bahan bakar fosil (PASPI Monitor, 2020). Asam lemak minyak sawit berupa hidrokarbon rantai sedang yang “terkontaminasi” karbondioksida pada salah satu ujung molekulnya. Untuk menghasilkan bioenergi yang menyerupai susunan hidrokarbon pada bahan bakar fosil, maka perlu dilakukan proses penghilangan karbondioksida pada ujung molekulnya.

Asam palmitat pada minyak sawit dapat diubah menjadi pentadekana yaitu green diesel (solar sawit) pengganti solar fosil dan asam laurat pada minyak inti sawit dapat diubah menjadi undekana yaitu green avtur (avtur sawit) pengganti avtur fosil. Dengan proses dekarboksilasi dan perengkahan pada susunan hidrokarbon dapat merubah asam oleat pada minyak sawit menjadi green gasoline (bensin sawit) sebagai pengganti bensin fosil.

Selain bioenergi generasi pertama, industri sawit juga potensial menghasilkan bioenergi generasi kedua yang memanfaatkan biomassa perkebunan sawit. Biomassa yang dimaksud mencakup tandan kosong (empty fruit bunch), cangkang (palm kernel), serat buah (oil palm fibre and shell), batang kelapa sawit (oil palm trunk), dan pelepah kelapa sawit (oil palm fronds). Melalui teknologi thermochemical, biological, chemical, dan physical conversion (Naik et al., 2010), biomassa sawit tersebut dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan berbagai bentuk bioenergi seperti bioetanol, biocoal, briket, biogas dan lain-lain. Bioethanol dapat menjadi substitut atau digunakan dalam pencampuran (blending) dengan bensin fosil serta biocoal digunakan sebagai substitut atau dicampur (blended) dengan batu bara fosil.

Hasil study Foo-Yuen Ng et al. (2011) menunjukan bahwa untuk setiap hektar kebun sawit dapat menghasilkan biomassa sekitar 16 ton bahan kering (dry matter) per tahun atau sekitar tiga kali lebih besar dari produksi CPO dan PKO. Produksi biomassa sawit tersebut sekitar tiga kali lebih besar dari produksi minyak sawit (CPO) sebagai produk utama kebun sawit. Dengan luas kebun sawit Indonesia tahun 2023 sekitar 16.8 juta hektar, maka produksi biomassa dapat mencapai 272 juta ton setiap tahun.

Selanjutnya industri sawit juga berpotensi menghasilkan bioenergi sawit generasi ketiga (third generation bioenergy) yang dihasilkan dari pemanfaatan limbah Pabrik Kelapa Sawit/PKS (CPO Mill) berupa POME (Palm Oil Mill Effluent). Pemanfaatan POME untuk menghasilkan bioenergi dengan mengadopsi teknologi methane capture untuk menangkap gas methane sehingga dapat menghasilkan biogas/biomethane. Biogas hasil pengolahan POME tersebut juga sudah banyak dimanfaatkan sebagai sumber listrik pada level lokal (desa sekitar PKS).

Selain menghasilkan biogas, aplikasi teknologi methane capture tersebut juga dapat menurunkan emisi GRK yang sangat signifikan yakni sekitar 66-90 persen (PASPI Monitor, 2023a; Nisa dan Wijayanti, 2023; Mathews dan Ardiyanto, 2015). Teknologi lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan bioenergi berbasis POME adalah menggunakan sludge digester methane capture dengan teknologi budidaya alga sehingga dapat menghasilkan biodiesel algae (Yonas et al., 2012; Nur et al., 2013,2015; Sukumaran et al., 2014).

Energi dari sawit tersebut baik energi generasi pertama maupun generasi kedua merupakan energi baru. Sepanjang matahari masih bersinar, pemanenan energi matahari oleh kebun sawit (PASPI Monitor, 2024a) akan berlangsung terus sehingga produksi ketiga generasi bioenergi berbasis sawit akan tersedia secara terus menerus.

Kelebihan yang dimiliki green energy dari minyak sawit ini menjadikan hasil riset inovasi ini layak dijadikan tumpuan sumber energi untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Kebijakan mandatori biodiesel yang saat ini sudah berjalan, dapat disertai dengan kebijakan greenfuel sawit atau kebijakan biohidrokarbon di masa depan. Penggunaan greenfuel sawit atau biohidrokarbon sawit ini akan mengubah pemenuhan kebutuhan energi Indonesia dari minyak “di bawah” menjadi minyak “di atas”. Indonesia tidak perlu lagi bergantung pada impor minyak fosil yang ketersediaannya semakin menipis di bawah tanah dan beralih menggunakan greenfuel atau biohidrokarbon yang tersedia melimpah dari kelapa sawit di atas tanah.

Mengingat perkebunan sawit sebagai pabrik bioenergi berada di berbagai daerah, maka bioenergi sawit dapat menjadi komponen penting bagi ketahanan energi daerah yang lebih available dan affordability serta biaya distribusi energi yang relatif rendah. Agregasi dari ketahanan energi daerah tersebut menjadi pilar dari ketahanan energi nasional.

RELATIF LEBIH BERKELANJUTAN

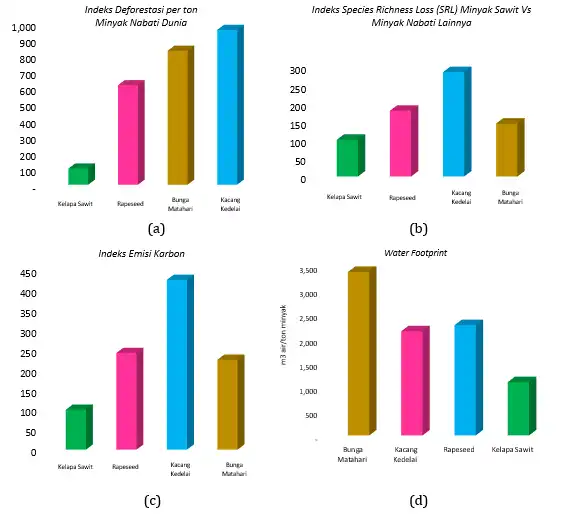

Ketahanan pangan dan ketahanan energi berbasis sawit tersebut merupakan ketahanan pangan dan energi yang secara relatif lebih berkelanjutan dibandingkan dengan minyak nabati lain (PASPI, 2023; PASPI Monitor, 2024b, 2024d, 2024e). Indikator yang digunakan untuk mengukur relativitas dalam sustainability adalah deforestasi, biodiversity loss, emisi, dan penggunaan air.

Berdasarkan luas areal dan produktivitas minyak nabati dunia, secara implisit telah terlihat bagaimana intensitas deforestasi antar minyak nabati utama dunia. Dengan asumsi bahwa semua ekspansi minyak nabati merupakan suatu deforestasi, maka dengan indeks deforestasi minyak sawit sebagai benchmark, maka indeks deforestasi minyak kedelai mencapai 956 persen, indeks deforestasi minyak rapeseed 614 persen, dan indeks deforestasi minyak bunga matahari mencapai 827 persen (Gambar 3a).

Gambar 3. Perbandingan Indikator Relatif Sustainable Antar Sumber Minyak Nabati Dunia (Sumber: Beyer, 2020, 2021; Makonnen & Hoekstra, 2010, data diolah PASPI)

Dengan demikian sangat jelas bahwa dalam produksi minyak nabati dunia, deforestasi sawit adalah paling rendah dibandingkan dengan deforestasi pada minyak nabati lainnya (PASPI, 2023). Hal ini juga bermakna bahwa kehadiran minyak sawit dalam rantai pasok minyak nabati global adalah menghemat atau mencegah terjadinya deforestasi dunia yang lebih luas.

Studi Beyer et al. (2020) serta Beyer dan Rademacher (2021) tentang komparasi biodiversity loss global antar minyak nabati dengan membandingkan biodiversitas tutupan lahan antara sesudah dan sebelum dikonversi menjadi tanaman minyak nabati. Studi tersebut mengukur indikator jejak (footprint) Species Richness Loss (SRL) per liter minyak yang dihasilkan sebagai ukuran biodiversity loss (Gambar 3b).

Hasil studi tersebut mengungkapkan bahwa biodiversity loss minyak sawit lebih rendah dibandingkan dengan minyak nabati lain (minyak kedelai, minyak bunga matahari, dan minyak rapeseed). Secara relatif dengan SRL minyak sawit sebagai pembanding menunjukkan bahwa indeks SRL minyak kedelai 284 persen, indeks SRL minyak rapeseed 179 persen, dan indeks SRL minyak bunga matahari 144 persen. Artinya dengan SRL sebagai indikator biodiversity loss menunjukkan bahwa minyak sawit adalah minyak nabati yang paling rendah biodiversity loss-nya, sedangkan minyak nabati yang paling besar biodiversity loss-nya adalah minyak kedelai (PASPI, 2023; PASPI Monitor, 2021c, 2023b).

Studi Beyer et al. (2020) serta Beyer dan Rademacher (2021) juga mengungkapkan bahwa pada level ekosistem global, untuk setiap ton minyak nabati yang dihasilkan sumber minyak nabati yang paling boros emisi adalah minyak kedelai, kemudian disusul oleh minyak rapeseed dan minyak bunga matahari. Sedangkan sumber minyak nabati yang paling hemat emisi adalah minyak sawit (PASPI, 2023; PASPI Monitor, 2021d, 2023a). Jika dibandingkan dengan emisi karbon yang dihasilkan untuk memproduksi minyak sawit (Gambar 3c), emisi karbon dari produksi minyak kedelai lebih tinggi 425 persen, emisi minyak rapeseed lebih tinggi 242 persen, dan emisi minyak bunga matahari lebih tinggi 225 persen.

Selain isu deforestasi, biodiversitas, emisi karbon, isu penggunaan air dalam proses produksi minyak nabati juga sering dikritisi masyarakat. Dengan menggunakan indikator evapotranspirasi menunjukkan bahwa kebutuhan air pada tanaman sawit lebih rendah dibandingkan tanaman hutan seperti lamtoro, akasia, sengon, maupun bambu (Coster, 1938). Perbandingan kebutuhan air pada minyak nabati juga dapat diketahui melalui indikator “water footprint” yang mengukur total volume air (freshwater) yang digunakan komoditas pertanian untuk memproduksi suatu produk.

Diantara tanaman minyak nabati dengan water footprint terbesar (Gambar 3d) adalah bunga matahari (3,366 m3/ton), kemudian disusul oleh rapeseed (2,271 m3/ton), dan kedelai (2,145 m3/ton). Sementara itu, water footprint pada sawit hanya sebesar 1,098 m3/ton, atau paling rendah dibandingkan tanaman minyak nabati utama dunia (Mekonnen dan Hoekstra, 2010; Safitri et al., 2018).

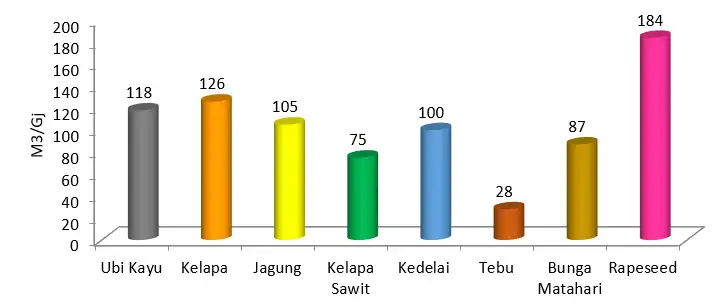

Gambar 4. Rataan Kebutuhan Air (Sumber: Gerbens – Leenes et al, 2009)

Berkaitan dengan penggunaan air pada tanaman penghasil biofuel/bioenergy (Gambar 4), studi Gerbens-Leenes et al. (2009) serta Makonnen dan Hoekstra (2010) mengungkapkan bahwa sawit termasuk tanaman bahan baku bioenergi yang paling hemat (setelah tebu) dalam menggunakan air (PASPI, 2023; PASPI Monitor, 2021b). Untuk setiap GJ bioenergi (minyak sawit) yang dihasilkan, sawit hanya menggunakan air sebanyak 75 m3. Sementata itu air yang digunakan tanaman rapeseed untuk menghasilkan setiap Giga Joule (GJ) bioenergi sebesar 184 m3, sedangkan kedelai memerlukan rata-rata 100 m3.

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa minyak sawit relatif lebih hemat lahan, relatif rendah biodiversity loss, relatif hemat emisi, dan relatif lebih hemat air dalam menghasilkan bahan pangan dan energi. Hal ini juga bermakna bahwa jika indikator sustainability dalam penyediaan/produksi bahan pangan dan energi minyak nabati global tergantung dari besar-kecilnya dampak pada deforestasi, biodiversity loss, emisi, dan penggunaan air, maka minyak sawit adalah bahan pangan dan energi berbasis minyak yang paling sustainable dibandingkan minyak nabati lainnya. Setidaknya kehadiran minyak sawit sebagai bagian dari rantai pasok minyak nabati global dapat mengurangi atau menghemat (mencegah lebih besar) deforestasi, biodiversity loss, dan emisi dunia.

KESIMPULAN

Ketahanan pangan dan ketahanan energi merupakan bagian dari target pembangunan ketahanan nasional dari pemerintah Presiden Prabowo. Industri sawit perlu ditempatkan sebagai bagian dari ketahanan pangan dan energi nasional. Dari aspek availability, affordability dan sustainability, ketahanan pangan dan energi berbasis industri sawit sangat potensial untuk dikembangkan menjadi salah satu pilar ketahanan pangan dan energi nasional.

Implikasi Kebijakan

Untuk mencapai ketahanan pangan dan energi berbasis sawit, dibutuhkan upaya pemerintah untuk membangun ekosistem kebijakan yang mendukung perluasan dan pendalaman hilirisasi sawit pada jalur pangan (oleofood complex) dan jalur bioenergi (bioenergy complex). Instrumen kebijakan yang dibutuhkan juga bersifat komprehensif dari hulu ke hilir. Misalnya pada sektor produksi, dibutuhkan berbagai kebijakan yang dapat menjadi insentif produksi kepada produsen (seperti insentif pajak- tax allowance, tax holiday) maupun insentif riset dan pengembangan. Selain itu juga diterapkan instrumen kebijakan pengenaan import levy untuk produk pangan impor (yang dapat disubstitusi oleh produk sawit) dan produk bahan bakar berbasis minyak fosil (fossil fuel) dengan besaran tarif yang progresif juga dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing produk pangan dan energi berbasis sawit di pasar domestik.

ACKNOWLEDGEMENT

Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dalam penyusunan artikel diseminasi dan policy brief ini.

Daftar Pustaka

- Beyer RM, AP Durán, TT Rademacher, P Martin, C Tayleur, SE Brooks, D Coomes, PF Donald, FJ Sanderson. 2020. The Environmental Impacts of Palm Oil and Its Alternatives. Environmental Science bioRxiv.

- Beyer RM, Rademacher T. 2021. Species Richness and Carbon Footprints of Vegetable Oils: Can High Yields Outweigh Palm Oil’s Environmental Impact? Sustainability. 13: 1813.

- Coster C. 1938. Superficial Run-off and Erosion on Java. Tecnona. 31: 613-728.

- Foo-Yuen N, Foong–Kheong Y, Y Basiron, K Sundram. 2011. A Renewable Future Driven with Malaysian Palm Oil-based Green Technology. Journal of Oil Palm & The Environment. 2:1-7.

- Gerbens-Leenes, Hoekstra P. Van der Meer, T. 2009: The Water Footprint of Energy from Biomass: A Quantitative Assessment and Consequences of an Increasing Share of Bioenergy Supply. Ecological Economics. 68 (4): 1052-1060.

- Makonnen MM, Hoekstra. 2010. The Green, Blue and Grey Water Footprint of Crops and Derived Crop Products. Hydrology and Earth System Sciences. 15: 1577-1600.

- Mathews J, Ardiyanto A. 2015. Estimation Of Greenhouse Gas Emissions for Palm Oil Biodiesel Production: A Review And Case Study Within The Council Directives 2009/28/Ec Of The European Parliament. Journal of Oil Palm, Environment & Health. 6:25-41.

- Naik SN, VV Goud, PK Rout, AK Dalai. 2010. Production of First- and Second-Generation Biofuels: A Comprehensive Review. Renewable and Sustainable Energy. 14: 578-597.

- Nisa JK, Wijayanti P. 2023. Methane Emissions Reduction from Palm Oil Mill Effluent Through a Biogas Plant (Case Study: Tungkal Ulu Biogas Plant, Jambi). Jurnal Wilayah dan Lingkungan. 11(1).

- [PASPI] Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute. 2023. Mitos dan Fakta Industri Minyak Sawit Indonesia dalam Isu Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Global. Edisi Keempat. Bogor (ID): PASPI.

- Nur A, Hadiyanto H. 2013. Utilization of Agro Industry Wastewater as Growth Medium for Microalgae based Bioenergy Feedstock in Indonesia (an Overview). International Journal of Sustainable Future for Human Security. 1(1):3-7.

- Nur A, Hadiyanto H. 2015. Enhancement of Chlorella vulgaris Biomass Cultivated in POME Medium as Biofuel Feedstock under Mixotrophic Condition. Journal Engineering and Technological. 47(5): 487-497.

- PASPI Monitor. 2020. Katalis Merah-Putih: Jalan untuk Mewujudkan Visi Bangsa Indonesia Menuju Ketahanan Energi Nasional Melalui Biohidrokarbon Sawit. Palm O’ Journal Analysis of Palm Oil Strategic Issues. 1(27): 183-190.

- PASPI Monitor. 2021a. Kontribusi Industri Sawit: Feeding the World. Palm Oil Journal Analysis of Palm Oil Strategic Issues. 2(4): 299-304.

- PASPI Monitor. 2021b. Palm Oil Plantation: Save Water and Conserve Groundwater. Palm Oil Journal Analysis of Palm Oil Strategic Issues. 2(27): 445-450.

- PASPI Monitor. 2021c. Biodiversity loss to Produce Palm Oil is Higher Than Other Vegetable Oils, Isn’t True?. Palm Oil Journal Analysis of Palm Oil Strategic Issues. 2(45): 563-568.

- PASPI Monitor. 2021d. Carbon Emissions in Oil Palm Plantation Versus Other Vegetable Oil Plantations. Palm Oil Journal Analysis of Palm Oil Strategic Issues. 2(46): 570-574.

- PASPI Monitor. 2023a. Global Warming dan Solusi dari Industri Sawit. Journal of Analysis Palm Oil Strategic Issues. 4(7): 783-789.

- PASPI Monitor. 2023b. Pelestarian Biodiversitas dan Biodiversitas Kebun Sawit di Indonesia. Journal of Analysis Palm Oil Strategic Issues. 4(9): 799-806.

- PASPI Monitor. 2023c. COP-28 Dubai Summit, Emisi Energi Fosil, dan Bioenergi Sawit. Journal of Analysis Palm Oil Strategic Issues. 4(14): 833-840.

- PASPI Monitor. 2024a. 3 in 1: Perkebunan Sawit Produksi Minyak Nabati, Biomassa, dan Jasa Lingkungan. Journal of Analysis Palm Oil Strategic Issues. 4(16): 849-854.

- PASPI Monitor. 2024b. Sawit Anugerah Tuhan Untuk Masyarakat Dunia. Journal of Analysis Palm Oil Strategic Issues. 4(26): 917-922.

- PASPI Monitor. 2024c. Minyak Sawit untuk India: Menghemat Devisa Impor dan Pro-Poor. Journal of Analysis Palm Oil Strategic Issues. 4(29): 937-942.

- PASPI Monitor. 2024d. Kontribusi Minyak Sawit dalam Minyak Nabati China dan Isu Sustainability. Journal of Analysis Palm Oil Strategic Issues. 4(30): 944-950.

- PASPI Monitor. 2024e. Minyak Sawit di Kawasan Amerika Utara dan Membagi Manfaat Sawit. Journal of Analysis Palm Oil Strategic Issues. 4(33): 963-969.

- PASPI Monitor. 2024f. Evaluasi Kebijakan Mandatori Biodiesel 2015-2023: Menanggung Manfaat dan Beban Biaya Bersama. Artikel Diseminasi dan Policy Brief. 1(20).

- PASPI Monitor. 2024g. “Prabowonomics” dan Hilirisasi Sawit Domestik. Artikel Diseminasi dan Policy Brief. 1(26).

- PASPI Monitor. 2024h “Prabowonomics” dan Pengalaman Pengembangan Perkebunan Sawit di Indonesia. Artikel Diseminasi dan Policy Brief. 1(27).

- Safitri L, Kautsar HV, Purboseno S, Suryanti S, Wulandari RK. 2018. Model Analisis Water Footprint TBS Sawit untuk Optimalisasi Produksi dan Early Warning System Kekeringan Perkebunan Kelapa Sawit. Dipublikasikan pada Laporan Grant Riset Sawit BPDPKS tahun 2018.

- Sukumaran P, Nulit R, Zulkifly S, Halimoon N, Omar H, Ismail A. 2014. Potential of Fresh POME As a Growth Medium in Mass Production of Arthrospira platensis. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences. 3(4): 235-250.

- Yonas R, Irzandi U, Satriadi H. 2012. Pengolahan Limbah POME (Palm Oil Mill Effluent) dengan Menggunakan Mikroalga. Jurnal Teknologi Kimia dan Industri. 1(1): 7-13.